提起交通儲值卡,多數人會想到「悠遊卡」與「一卡通」這兩大品牌。北部是以悠遊卡為主場,一卡通則深耕南部,但近年來,iPASS 一卡通已逐步轉型為以數據驅動的創新平臺,不僅旗下 iPASS MONEY 的使用者即將突破 700 萬人,更於 2024 年在一卡通董事長廖泰翔的推動下,推出「一卡通綠點」制度,結合金流與減碳永續行為,開啟全臺首創的減碳回饋機制。而背後的關鍵推手,正是 2022 年上任一卡通總經理鄭鎧尹,帶領團隊積極推動各項創新策略。

現在說到「iPASS 一卡通」,你會想到的是傳統的交通儲值卡,還是近年來越來越普及、便捷的電子支付服務呢?對多數北部人而言,或許會疑惑:在悠遊卡早已深耕北部市場的情況下,從南部起家的一卡通,為何仍選擇進軍競爭激烈的北臺灣?

事實上,在人口基數與使用情境的現實考量下,北部市場從未被排除在一卡通的戰略版圖之外。相較於悠遊卡的市場地位,鄭鎧尹笑著說,這是一個「值得尊敬的存在」。他坦言,悠遊卡在多數人心中早已成為交通卡的代名詞,如同提到搜尋引擎就會想到 Google,「一講交通卡就想到悠遊卡」,的確代表悠遊卡擁有的強勁品牌力。

然而,這也成為iPASS 一卡通尋求突破的切入點。「當一個品牌被綁定在交通場景時,用戶就難以想像它可以做其他事情。」這反而賦予了一卡通更多轉型的彈性空間。如今,他憑藉著自身在數據整合與創新應用的專業,帶領團隊重新定義iPASS 一卡通的角色,從單一交通工具躍升為串聯金流、減碳永續行為與智慧城市的數據平臺。

金流不只是錢流 讓數據成為城市的神經網絡

這項轉型,也與董事長所擘劃的發展藍圖高度契合,金流不只是錢流,讓數據成為城市的神經網絡。「我加入iPASS 一卡通做的第一件事就是建立數據中臺,把所有金流資料都歸在一個使用者底下。」從儲值卡起步,到提供電子支付服務,iPASS 一卡通擁有龐大的數據金流庫,如何應用這份數據,是最具體的目標,也稱其為品牌發展的「iPASS 一卡通 3.0」。

第一階段以交通卡為主軸,解決通勤便利性;第二階段則進軍電子支付市場,擴展至繳費、轉帳等生活應用。如今,在鄭鎧尹與團隊的努力推動下,iPASS 一卡通正式邁入第三階段——以數據中臺為核心,開啟資料整合與精準應用的新時代。

數據中臺的目標,是將原本分散於儲值卡(電票)與電子支付(電支)的金流資料進行統一整併,建立可辨識的「行為金流」。透過這套系統,不只擁有用戶的消費紀錄,更能理解其通勤模式、生活地點和消費傾向,進而發展出貼近用戶需求的服務模組。鄭鎧尹說:「若將企業比喻是心臟,資料便是血液,你有了心臟,這些活血才會往外送到商圈,或是其他的場域。你要能夠整合資料,才能成為城市的心臟。」

以實際應用為例,利用數據分析,精準找出特定年齡層、特定交通與消費習慣的用戶,針對性投放優惠券或推廣在地活動,協助商圈導客、刺激消費。「這是我們最大的優勢——同時掌握交通與金流場景,才能真正讀懂生活行為。」鄭鎧尹認為,數據不是企業內部的報表工具,而是開啟創新應用的鑰匙。

一卡通綠點制度上線 讓你我都能改變世界

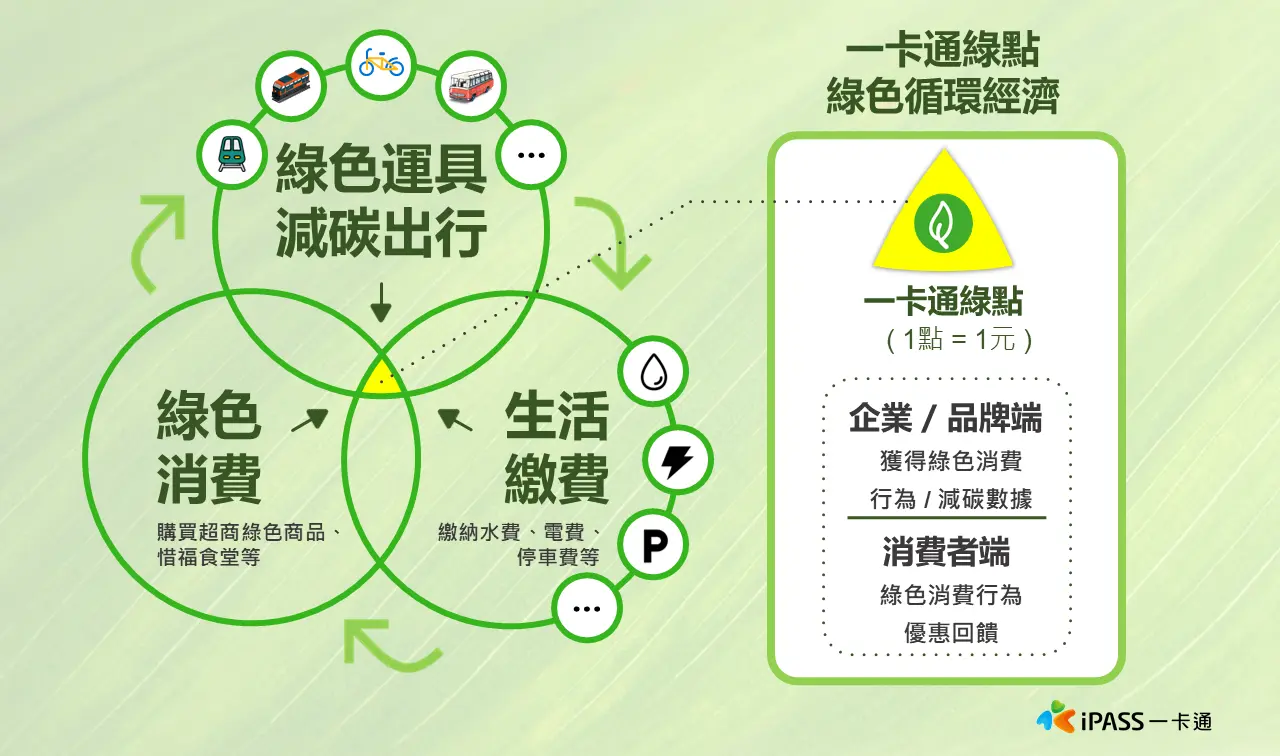

有了數據中臺,iPASS一卡通不僅能深入大眾生活,還能為社會帶來更多價值。也衍生進一步思考:除了提供交易服務,是否能以金流為媒介,引導使用者參與綠色生活?2024 年適逢公司十週年,董事長定調將此年為「一卡通永續元年」,正式推出全臺首創的「一卡通綠點」,最初鼓勵大家透過搭乘大眾運輸,今年更是將服務升級,將生活繳費、使用環保杯、購買超商即期商品等日常行為,累積點數回饋,進而再投入於綠色場域中使用。

「我們期望透過金流去教育什麼是綠色商品、什麼是減碳行為,讓它們變成可以被量化、被激勵、被回饋的對象。」一卡通綠點的本質是一種設計過的教育機制。不同於一般點數制度,一卡通綠點必須發生綠色行為才能折抵使用。「這樣其實是鼓勵我們的消費者,在日常生活的的一部分消費預算可以留在綠色消費上面。」

一卡通綠點的應用也遍及各種場景。例如,在超商合作中,大眾使用環保杯購買咖啡或選購即期商品,即可獲得點數回饋;參與高雄市政府演唱會,選擇搭乘大眾運輸前往也能獲點;企業則可利用一卡通交通紀錄進行員工碳盤查,並以點數回饋作為 ESG 激勵工具。這樣的機制不僅是教育,也能增進消費者對於自身行為的成就感,「很多企業在推行 ESG 的政策,但都是管理層自己的想法,員工根本沒有實際的感受,若有實質的回饋更能增加員工的參與感,潛移默化到生活中。」

由此可知,iPASS一卡通並未止步於單一制度,而是將「一卡通綠點」設計成一個可被串接、擴充的 ESG 永續網絡,例如與銀行合作推出的「交通減碳卡」,將搭乘次數與減碳量視覺化呈現,提升用戶對自身行為的參與感與回饋意識。隨著全球環境保護意識的提升,「綠色旅遊」已成為現代旅行的首選方式。2024 年,一卡通與日本最大支付平台 PayPay 合作,讓臺灣用戶能透過 iPASS MONEY App 在日本超過 400 萬個特約商店消費,並享有高額一卡通綠點的回饋,使其回流至臺灣的綠色場域再次使用,讓跨境消費也能融入永續循環。

「我們希望旅遊的金流行為,也能回到減碳永續這件事上。」鄭鎧尹說。從市府到企業、從超商到金融、從臺灣到國際,iPASS 一卡通希望讓「綠色生活」不再只是理想性標語,而是被實際運作、循環再生的日常選項。

iPASS MONEY 成長記 打造生活場景裡的在地支付力

要讓一卡通綠點與數據中臺真正發揮作用,前提是擁有穩定且多元的金流基礎。早在 2018 年,iPASS一卡通就取得兼營電子支付執照,成為全臺第一家同時擁有票證與電支資格的業者。2021 年底,該帳戶正式更名為「iPASS MONEY」,展現品牌獨立與自主定位。2023 年,iPASS MONEY App 正式上線,整合原有儲值卡與支付功能,讓用戶能在單一介面中查詢帳戶資訊、管理卡片、進行轉帳與消費,真正實現「一卡整合、一 App 生活」,這也是團隊共同努力的成果。

在眾多靠補貼搶市的支付平臺中,iPASS 一卡通選擇從高度頻繁使用的交通、生活繳費、共享運具等領域切入,穩紮穩打。「我們不是在做爆紅的 App,而是做一套能跟城市一起長大的支付基礎建設。」鄭鎧尹說。

如今,iPASS MONEY 用戶數即將突破 700 萬人,成為全臺使用人數最多的電子支付帳戶。鄭鎧尹認為:「一個工具越多人用,它的價值就越高。」他坦言,初期轉帳功能推廣不易,但一旦跨過臨界點,用戶自然口耳相傳,日常支付也隨之成長。「支付不是一成不變的技術服務,而是要隨著生活調整,回應使用者的當下需求。」

對iPASS 一卡通而言,支付從來不是終點,而是一條能夠持續前進的道路,從沿途的風景,看見不同世代與使用習慣的樣貌,持續調整腳步,打造出貼近城市節奏的金流系統。

使用者最高 讓每個人都在城市金流裡被照顧

當 iPASS 一卡通逐步邁入數據與支付驅動的新階段,鄭鎧尹特別強調:「創新不是為了跑得多快,而是走在使用者的需求上。」在他眼中,企業的價值並非追求炫目的技術應用,而是解決真實世界的問題。這樣的理念,也成為企業整體文化的主軸——以「使用者最高」為優先順序,做為每一個場景設計與服務決策。

以人為本的文化,讓 iPASS 一卡通在推動數位服務時,仍持續推廣交通儲值卡的存在價值。即使電子支付日漸普及,但仍有許多人不習慣使用行動支付,例如年長者、學生與孩童等等。「我們很清楚,還是有一群人是需要拿著實體卡片才能安心出門。」因此,我們持續優化傳統儲值卡服務,並與數位服務並行發展,正是對「普惠金融」概念的具體實踐。

鄭鎧尹分享道,許多縣市將學生證整合在一卡通上,同時也結合了數位安心餐券功能,讓經濟條件較弱的學生能在保有隱私的情況下領取補助。他說:「這個設計對我來說是很溫暖的,我們不是在處理某一種制度,而是在照顧每一位個體。」理解真實需求,尊重使用者的多樣性,讓科技不再只是冷冰冰的工具,而是一種體貼入微的選擇。

在數據驅動、科技日新月異的今天,iPASS 一卡通不刻意追求成為舞臺中央最亮眼的主角,而是選擇作為城市運轉背後安靜但堅實的支點。無論是交通卡、支付工具,還是綠色行為的推動者,它都以最貼近生活的方式,參與並支撐著臺灣數位生活的日常節奏。

鄭鎧尹與他所帶領的團隊,正在讓一卡通從「工具」轉化為「日常不可或缺的助手」,從單點應用延伸為一套與城市共感的資料系統。而這條路,沒有捷徑,只有深耕。未來,iPASS 一卡通會是那個在你不注意時,仍默默陪伴、溫柔同行的夥伴——把城市的需求,放在最前面,把使用者的節奏,放在心裡。