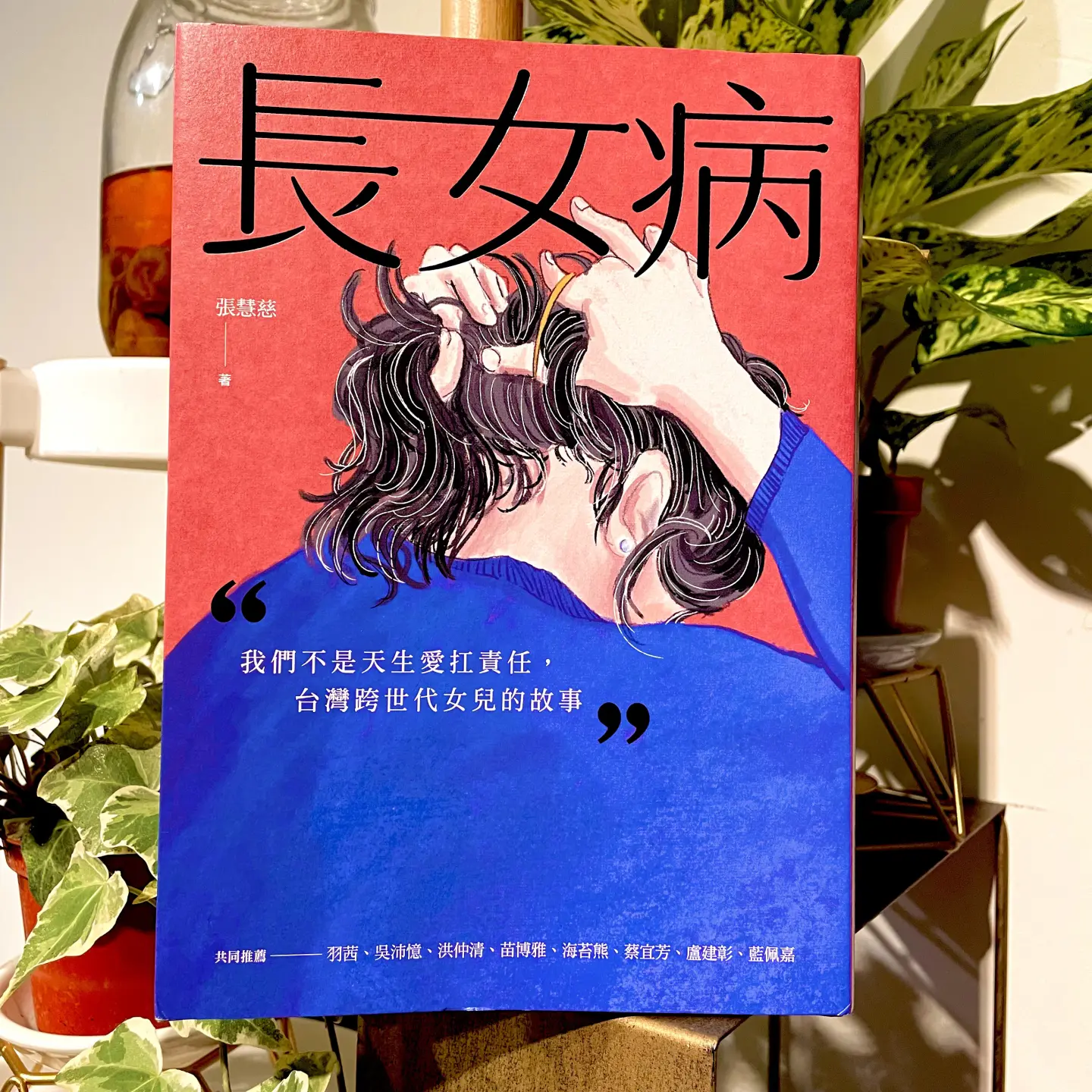

在臺灣,長女常被賦予無聲的責任,彷彿天生就該扛起一切。作家張慧慈在她的新書《長女病》中,從自身與他人的經驗出發,細膩描繪那些日常裡習以為常卻難以言說的委屈與掙扎,以用溫柔的筆觸,為無數沉默的長女,尋找一條可以自由呼吸的道路。

提到張慧慈,許多人第一時間會想到她的綽號——「小花媽」。這個稱號源自 2015 年總統大選期間,她在總統府擔任文稿幕僚,因外型與時任高雄市長陳菊相似而得名。張慧慈是一位對政治與社會議題充滿熱情的人,早在 2014 年,她就參與了民進黨的「民主小草計畫」,並曾投入 318 學運,長年關注公眾事務與社會變革。

除了政治參與,她也曾赴越南擔任臺幹,負責國際貿易工作。這段旅外經歷,讓她在朋友的建議下開設了個人社群站臺,分享異國生活的所見所感。她以生動有趣的筆觸紀錄文化衝突與工作觀察,逐漸累積人氣,成為一位廣受歡迎的網路知名作家。她的著作包括《咬一口馬克思的水煎包》、《乾脆躺平算了》,以及近期談論家庭與性別議題的《長女病》。

在光鮮的文字與多元經歷背後,張慧慈其實背負著不為人知的壓力與辛酸。她對社會結構的敏感,以及對家庭角色的深層理解,許多都源自她身為「長女」的成長經驗。那些掙扎與責任,早已深植在她人生的軌跡之中,成為她透過創作與世界對話的起點。《長女病》不只是一本書,更像是一封寫給自己的溫柔情書,也寫給所有在沉默中長大的長女們。

我成為長女 卻也開始扛起了無形的責任

「做大姊,實在是有夠辛苦!」張慧慈感慨地說。在你我的生活中,或許都曾聽過長輩這樣說:「做哥哥、姊姊的,就是要做好榜樣。」這句話就像是一道無形的枷鎖,囚禁住每一位長男、長女們的未來人生。而在群體社會中,女性往往比男性要承擔更多的照顧責任,尤其當這樣的期待與性別同時疊加在「長女」的身上時,壓力便成為日常的一部分。

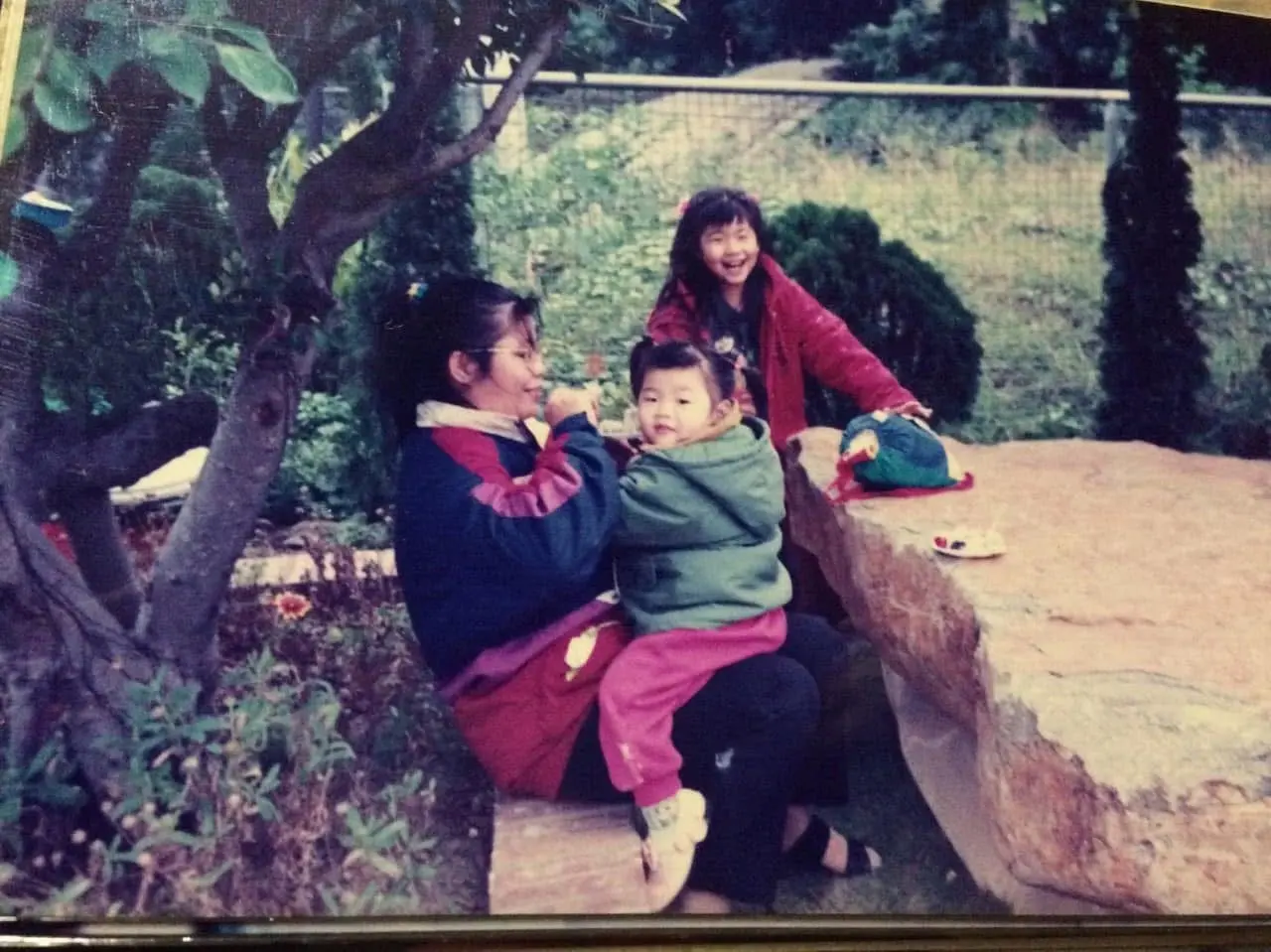

1988 年出生的張慧慈,筆名小花媽,成長在一個藍領階級且重男輕女的家庭。她是家中的長女,在她之下還有兩個妹妹與一位弟弟,由於父親和兒女們不太親近、弟弟患有腎臟疾病,母親常常帶著年幼的妹妹和弟弟一起去醫院看病,照顧家庭的責任便落在她的肩上,儘管當時年紀尚輕,張慧慈卻已儼然是個小媽媽,看顧二妹的生活作息。她甚至自國中起便開始半工半讀,大學期間也努力爭取獎學金,以支援家中經濟。

在那個年代,傳統觀念普遍認為女性不需要念太多書,作為家中長女,照顧家庭是天經地義的責任。她笑著回憶,出身工人階級的父親性格實際:「讀書讀得再爛也沒關係,只要能賺錢就好。」他認為男生才需要靠念書出頭,女生若太會讀書,反而會被人說閒話。

當時張慧慈考上了國立清華大學,但在父親的認知裡,好的大學只限於「臺灣大學」、「師範大學」或是住家附近的「輔仁大學」,對於不熟悉的「清大」,他既不放心,也不認可,這讓張慧慈的升學之路一度受到阻礙。所幸,一位從美國回來的親戚告訴父親,清大是全臺第二名的好學校,父親這才開心起來,逢人便驕傲地說自己的女兒「真會讀書」。

許多長女在求學路上,常因過早扛起家庭責任而被迫放棄升學的機會。張慧慈有幸走出一條不同的路。她不只考上國立清華大學人文社會學院,並進一步深造於臺灣大學社會學系研究所。這段求學歷程,既來自母親對教育的堅持,也源於她身為長女的深層壓力。

「那不是由父母親明說的責任,而是一種無形的感覺,從我很小的時候就一直存在。」作為長女,張慧慈很早意識到,自己是家中最有機會靠讀書改變命運的人。她特地跟母親盤點利弊、說服她:「妳把資源投給我,我來念書。」

多年後,張慧慈與臺大社會系藍佩嘉教授聊起這段往事,才更清楚理解:在工人階級的家庭裡,父親受限於勞動階層陽剛文化的影響,對教育較為無感,母親是否重視子女的教育,才是孩子能否翻轉命運的關鍵。這樣的體悟,加上在社會學系中學到的開拓性思考,成為她後來書寫《長女病》這本探討家中「長女」困境的重要基礎。

透過書寫 將長女之所以成病的故事記錄下來

張慧慈回憶大學修的第一堂社會學課,老師對全班學生說:「你現在的處境,不是因為父母不夠努力,也不是因為你上輩子積了什麼德或欠了什麼債,而是來自社會結構的影響。」這段話對張慧慈無異是當頭棒喝。儘管當時對社會學仍不熟悉,但從那刻起,她開始意識到,許多看似專屬於個人的困境,背後帶有更深層的社會原因,而非單純的命運安排。

「大學時期是我人生觀念顛覆最多次的階段。」她回憶道。曾經,她以為「性別」是一個無聊的議題,深入研究後才發現,性別是如此地複雜又有趣。而與來自不同階層的同學互動,也讓她第一次感受到:原來世界比自己想像中的更遼闊。

這些體悟幫助她重新檢視自己的原生家庭。張慧慈逐漸理解,父親看似沒來由地對女兒排斥,並非是個人情緒所致,而是受到一整套性別與階級的社會制度影響。身為長女的她,做出的多種決定,也非隨機的選擇,而是早已被這個社會悄悄安排好的劇本。

寫下《長女病》這本書,談的不只是性別與家庭、責任與身份,更是一段來自自身、母親,以及無數長女們的共同經驗總結。這樣的故事過去鮮少有人說出口,但卻如鬼魅般長年盤旋在許多女性的生命中,不曾真正離去。

「這真的是怎樣也說不完的『鬼』故事。」促使張慧慈動筆的契機,來自兩位編輯——前任編輯阿茉與現任編輯晏甄的鼓舞,也與她一段深刻的心理諮商經驗有關。

那段時間,她的母親因長年勞累,肝功能急劇惡化,醫生建議家人準備捐肝。而當時家中符合條件的捐贈者,只有她與小妹,龐大的壓力席捲而來。偏偏就在此時,重返政治體制內工作的張慧慈,卻遭遇到職場霸凌問題。內心壓力無處宣洩,使她出現了強烈的購物與囤物行為。幸而朋友察覺異狀,鼓勵她去尋求心理諮商師的協助。

在一次次的對話中,張慧慈開始梳理那些從小到大難以說出口的情緒與故事。諮商師一邊聆聽、一邊輕聲回應,並分享自己同樣身為長女的經驗,諮商師對她說:「職場其實是家庭的延伸。妳在家中是什麼樣的角色,在職場上也往往會複製那個樣子。」這句話讓她徹底頓悟:自己長久以來不願示弱、凡事一肩扛起的武裝,早已令她疲憊不堪。身為長女的她,內心早就生病了,只是從來沒有被好好看顧而已。

也在此時,她想起自己曾在推甄臺大社會所的資料中,以「長女」作為主題所寫下的相關研究計畫。再加上,當時她與多位同事聊天的過程中,發現多數的女性朋友都有著相似的「長女」枷鎖,張慧慈才開始將自己與周遭朋友的長女故事,一一整理並記錄下來。

學會不讓自己主動扛責 支持與理解讓病得癒

以文字對抗沉默,並透過故事,邀請人們重新凝視在日常家庭中,長女們身上不被看見的負擔。對張慧慈來說,寫文不是為了要對抗誰,只是想讓長女付出的愛與責任,不再是犧牲的同義詞。

「我想,在這一連串的長女魔咒中,家人的相互支持與理解是相當重要的。」在《長女病》書中,我們可以看見,成長環境所賦予的身份標籤,使得長女習慣扛下許多責任,但那不完全是出於自願。

張慧慈回憶起母親換肝時:「我記得當時總是想著,很多事情要自己一個人撐住。」直到有一次,她與弟妹們一起去吃小火鍋,坐下後,妹妹們忽然在點餐單背面寫下每個人可以分擔的家事工作,弟弟也一起加入討論,他們圍在鍋邊,熱烈而誠懇地規劃未來的因應方式。

多年後談起那段日子,張慧慈仍笑得燦爛:「我那時候覺得很開心,也很幸運。」比起過去「我一定要比弟妹更強」的堅持,來自家人真誠的理解與願意一同承擔責任,才是長女最深的慰藉與療癒。

「不要讓自己被當成理所當然的人。」張慧慈毫不避諱地說,很多長女一路走來太習慣當一個照顧者,這份習慣從家庭延伸到職場——凡事搶著處理、自動補位,像是沒有盡頭的責任黑洞。但她提醒,過度的「自動承擔」只會讓人把妳的付出看做是背景音樂,久而久之,誰也不會記得是誰撐起了一切。張慧慈認為,長女真正該做的,是從根源——家庭,開始鬆動:先問問自己,為什麼總是急著出手?然後在職場上,學著不急、不搶、不預支能量。等到公司需要人才時,再讓他人看見妳的價值,而不是一開始就把自己耗盡。

《長女病》不是要為長女平反,也不是要替誰辯護,而是忠實呈現那些藏在光亮背後的暗影。長女絕非天性堅強,只是太早學會了不喊疼。來自家庭的責任、犧牲、成全,從來不該成為一種宿命。張慧慈寫下這本書,是要把長女的故事好好說出來,讓那條艱辛又孤獨的路,不再只有一個人走。

如今,張慧慈在社會住宅與都市更新的領域持續耕耘,也悄悄孕育著新的夢想──將未來的寫作與命理結合,挖掘更多深藏於社會肌理與人心縫隙中的故事。她的下一本書,有意以父母親的離婚作為起點,書寫中年離婚的種種,不是為了悲情,是要告訴世人:離開不適合的關係,並非失敗,而是一次選擇幸福的勇敢。

張慧慈始終相信,當一個人願意誠實書寫,世界就會因此多一點溫柔,多一條可以同行的路。