全球瘋狂追逐 AI 人工智慧之際,醫療的本質是否被遺忘?《2025 臺灣當代人物論壇》日前移師台南奇美博物館盛大登場,奇美醫療財團法人奇美醫院院長林宏榮在講座中,不談艱澀的演算法數據,而是援引畢卡索名畫《科學與慈悲》與二戰歷史故事,以藝術和歷史拋出對智慧醫療的深刻反思。林宏榮強調,AI 不該只是冷冰冰的數據堆疊,必須從人文關懷視角出發,看見「倖存者偏差」的背後盲點,才能從源頭澈底改善健康照護困境,真正落實「科學為體、慈悲為用」的初衷,見解看似獨樹一格,卻也在科技掛帥的時代中,顯得格外發人深省。

從畫布到診間!科技是手段,關懷需用心

「醫師按著病人的脈搏,象徵著科學。修女抱著孩子在一旁遞水,象徵著慈悲。未來醫療這兩者缺一不可,都不能偏廢!」院長林宏榮明確點出,數位轉型浪潮下最容易迷失的核心價值。「科學如果不夠,我們沒辦法救病人;但如果沒有慈悲,我們看到的就只是數據,而不是一個活生生的人。」林宏榮強調,必須用心運用新的智慧,唯有將精準數據與對人的關懷互相結合,醫療才能從冰冷的治病,昇華為溫暖的救人,AI不是為了取代人類,而是要讓人性光輝更加閃耀。

破解倖存者偏差!看見飛不回來的飛機

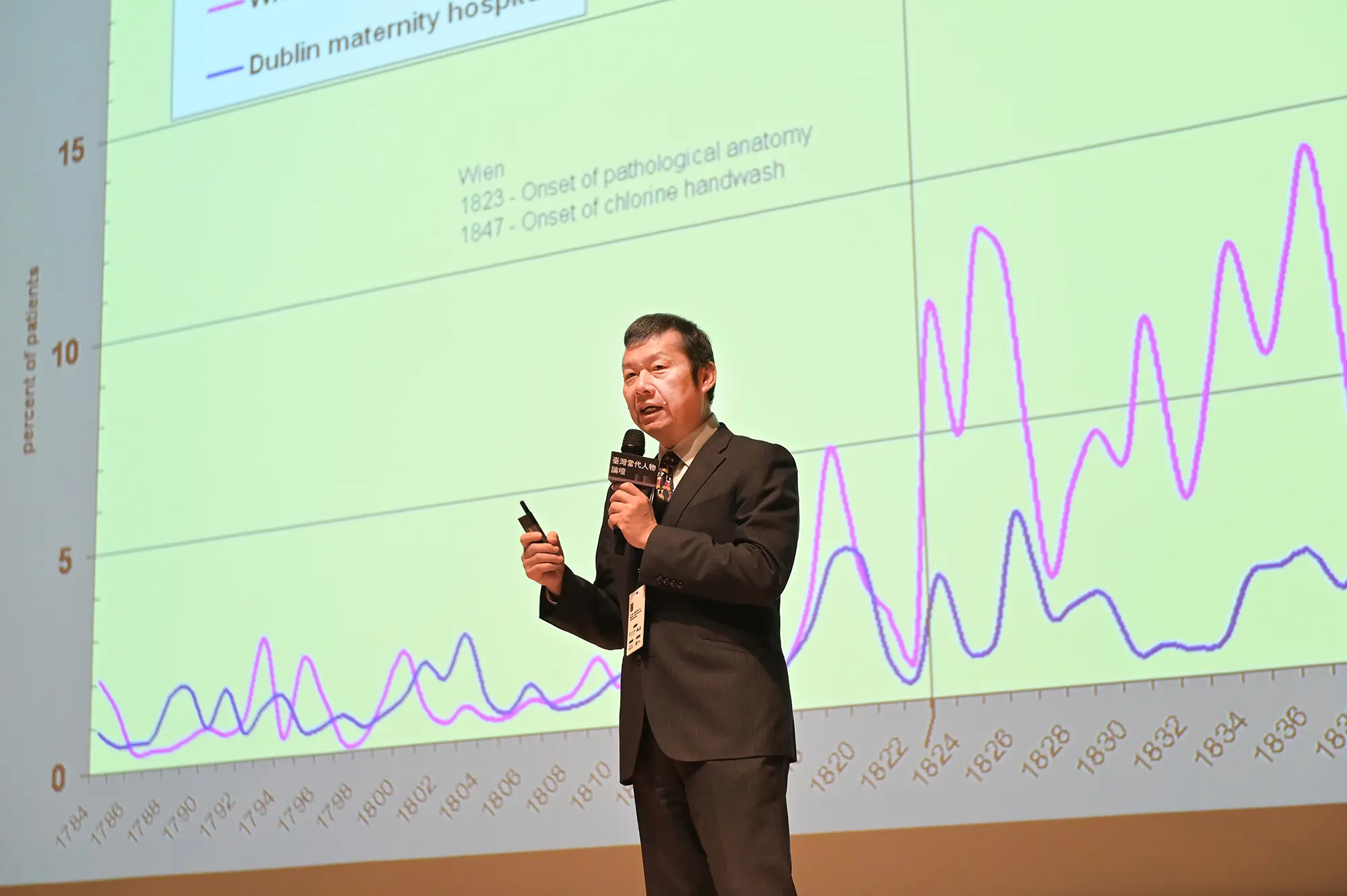

有了慈悲的心,還需要看見真相的眼。林宏榮引用二戰時期著名的「倖存者偏差」理論,點出傳統醫療體系的巨大盲點。他指出,醫院過往總是忙著治療主動上門的病人,就像盟軍修補返航戰機上的彈孔,卻忽略被打中要害、根本無法返航的飛機,「我們在醫療現場看到的,往往是已經發病,還能走進醫院的倖存者。但那些飛不回來的飛機,就像是無法就醫的潛在病人,才是防護網最需要補強的地方。」

尋覓看不見的彈孔,正是奇美醫院近年推動轉型的關鍵。「我們一次看一個病人,在一個地方、同一個時間專注治療。但大數據讓我們看到群體、看到時間軸,看到我們過去忽略的盲點。」林宏榮解釋,所謂「學習型」醫療,就是要突破這個限制,「應該在 AI(人工智慧)和BI(商業智慧)數據裡提取智慧、轉化為知識,再將知識應用於實踐,形成正向循環。」他舉例,院方透過分析發現,台南地區的大腸癌發生率偏高,這就是數據發出的警訊,告訴團隊不能只在醫院等病人,必須主動出擊。「我們利用 GIS(地理資訊系統)找出熱區,就能派醫師和個管師進去,從源頭解決問題。」

學習型健康照護聯盟 深耕台南一起共好

林宏榮深知影響健康的因素,往往發生在醫院之外。「醫療只占 10%、基因占 20%,剩下 70% 是生活型態與社會環境。」他點出,以前叫公共衛生,好像那是政府的事,但現在談的是如何促進民眾健康,這是我們所有人的事。因此奇美醫院串連 15 家在地醫療院所,發起「學習型健康照護聯盟」。

「我們不獨善其身,因為病人是流動的,我們必須組成聯盟,才能解決在地問題。」林宏榮相信,只有當基層診所與區域醫院都能同步提升,台南的防護網才不會有破洞。「只要每個醫療體系都解決了在地問題,我想台灣就會健康起來!」

像白紙一樣思考 讓 AI 智慧成為溫暖延伸

談及奇美醫院未來的策略布局,院長林宏榮謹記奇美集團創辦人許文龍的叮嚀:「別人不做的,就讓奇美來做。」也正是這份承襲創辦人的在地情感,讓林宏榮敢於跳脫傳統醫院經營的框架。

「一張紙如果畫格子,就只能練習寫字,我們應該要像一張白紙,不被格局所限制。」面對AI新時代轉折點,並非隨波逐流追求技術,林宏榮以醫療本質為優先,用最先進的科技,做最溫暖的事。他強調,「我們要做的是有溫度的 AI,讓科技釋放雙手,讓心回歸到對人的照顧。」這不只是奇美醫院的轉型方向,更是林宏榮對於未來健康照護發展,最務實也最溫柔的期許。