漂亮的首飾,一定要由水晶或鑽石構成嗎?Yuan Jewellery 創辦人倪苑茹,畢業於臺北科技大學工業設計系,投入首飾創作超過 15 年。受到「永續珠寶講座」的啟發,倪苑茹以「不完美也是美」為核心,將散落在海岸的海玻璃,化為獨一無二的飾品,賦予廢棄物新生命,也重新連結材料與環境之間的關係。

人生轉彎:從工業設計到金工創作

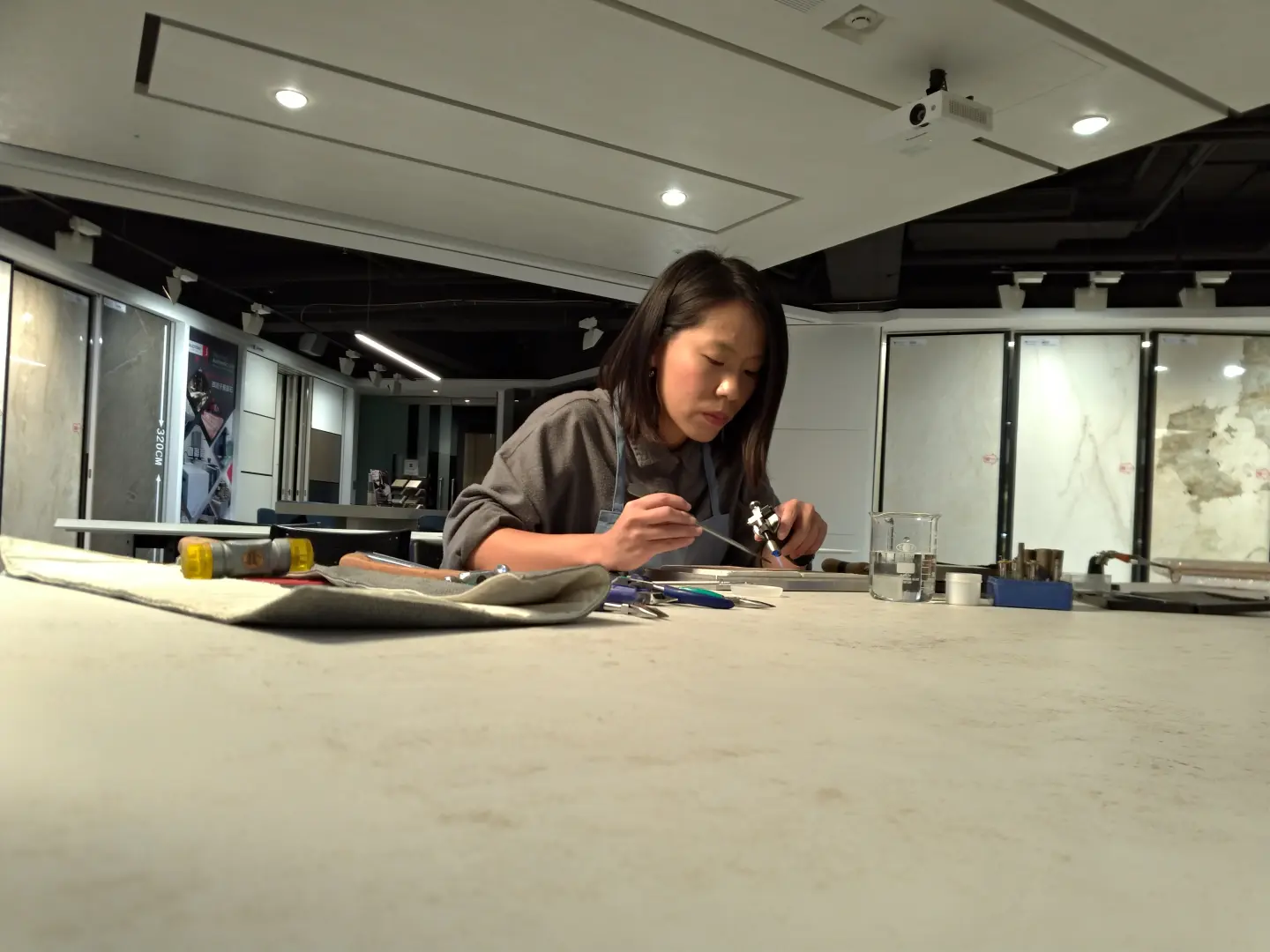

「我喜歡一個人獨自完成所有事情,確定方向、設計、製作,都自己完成。」倪苑茹談起創作,語氣沉穩篤定。作為首飾設計師,她的身上沒有因精緻工藝而產生的距離感,反倒是散發如陶土般的溫柔質地。

大二那年,倪苑茹因選修金工課踏入首飾領域。之後透過交換計畫,前往德國珠寶設計系學習,讓她對首飾有了全新的認識。「在出國前我覺得首飾就是昂貴、華麗的東西,但當代首飾不一樣,有點像微型雕塑,各種材料都可以成為首飾的一部分。」從貝殼到塑膠,甚至各種現成物,都能作為首飾形體的延伸。這樣的衝擊,讓她開始探索:首飾除了漂亮,還有沒有更多的可能?

2018 年,倪苑茹參加了 Jose Luis Fettolini《Sustainable Jewellery》的新書分享會。這場關於「永續珠寶」的講座,聚焦在環境、社會與經濟三者之間的關係,也在她心中埋下了一個疑問:「人們真正喜歡的是鑽石、寶石本身,還是首飾的設計足夠吸引人?」帶著這份思考,倪苑茹前往小琉球參與淨灘行動。沙灘上,被人類丟棄、被大海磨去稜角的海玻璃,身上刻著無數傷痕和皺褶,它們雖帶著滄桑,卻依舊在陽光下閃閃發光。鑽石因稀有而珍貴,因珍貴而值得收藏;而樸實無華的海玻璃,帶著相似的光,卻有著不同的命運,直到千里馬遇見伯樂,它的存在,又有了意義。

破碎不是終點,而是美的起點

「我一直都想擁有自己的品牌,但那時還無法確定風格,直到講座後遇見海玻璃,才覺得這是可以嘗試的材料。」確立方向後,倪苑茹想藉由簡易的方式讓大家感受到海玻璃的美,只是金工的工具又多又重,不好攜帶,上手也要有一定的門檻;於是,她積極翻閱書籍、進修鑽研,發現「金繼」這個修復技法。

「這是一種傳統的修復技術,把破損器皿拼起,使用天然材料作為黏合劑,最後在表面撒上金粉裝飾。」不掩蓋傷痕,而是以更美麗的姿態綻放,和海玻璃的故事不謀而合。如同坎蒂斯.熊井(Candice Kumai)所說:「困境將成為你的故事,這就是金繼的美麗所在。你的裂縫也可以成為你最美的部分。」

倪苑茹透過簡易金繼海玻璃工作坊,讓大眾看見海玻璃再生的可能性。曾駐村在馬祖、臺北、臺中等地,參與者在課程中,不僅能學習金繼的修復技法,更能在親手拼補、創作的過程裡,體會「不完美,也是另一種美」。

倪苑茹分享,許多學員因為手感不熟悉,成品會和想像有所落差,例如線條歪了,或不小心多畫了一撇。然而在她眼中,這些意外也能成為另一種美的契機。「這門修復技術,其實也在修復我們自己,讓我們學會接受最真實的模樣。我自己也在這過程中,慢慢放下完美主義,理解人本來就是有限的。」

課程裡的每一塊海玻璃都獨一無二,永遠找不到百分之百相同的另一半。若想製作成對的耳環,學員就必須面對這個限制。倪苑茹會對特別執著的學員說:「人每天都想過得完美,但是否能允許自己,在這一刻,把完美放下,稍微休息一下呢?」

以擅長且熱愛的方式,為議題發聲

當我們能夠正視「完美不可能隨時發生」,便能包容更多聲音、探討無法被解決的議題。像倪苑茹第一次在馬祖駐村時的展覽作品《大海之母的孩子與她的眼淚》,便將「初生」、「共生」與「再生」轉化成三款首飾,詮釋海洋與人類之間的關係。

「初生」代表大海最初的樣態,是生命的溫床、是眾生的母親,作品中只用單一材質去表現;「共生」代表現今與海廢共存的海洋,原本閃耀著金黃色光澤的黃銅遍佈鏽斑,上面還繫著保麗龍、浮標、漁網;「再生」則是人類驚覺到環境失衡,重新找回平衡的狀態。作品中呈現海玻璃在海浪與白沙間滾動的意象,在倪苑茹的心中,「再生」是很有生命力的。

「我這輩子成為不了科學家,也無法像那些海廢團體全心投入,因爲我還是很愛金工與各種手工藝,所以我只能用擅長且熱愛的方式,跟大眾聊聊我們現在的環境。」

我所認為的美,是否能被看見?

儘管所有人都明白永續的重要,但首飾的本質還是美的展現。相較於璀璨奪目的寶石,海玻璃多為咖啡色、綠色,色澤樸實,並不討喜;再加上它無法開模量產,每一件作品都必須經過獨立開版製作。「如果我把工序減少、變得簡單,很容易淪為價格戰。可是一旦採用高單價、堅持做出自己的風格,又難以確保大眾能真正理解它的價值。」倪苑茹坦言,「我在擺攤時,常有人停下來欣賞、稱讚,但最後卻沒有任何人買下它。」

「首飾很直觀,一定是因為好看,才會被吸引。環保、永續只是加分項不會是切入點。」

倪苑茹在市集、工作坊中磨練,發覺越來越多攤商將海玻璃做成飾品,如何從中做出市場區隔,成為她不斷思考的課題。「我從沒有覺得環保永續是一種限制,我想要做的設計是無論材料是什麼,都會吸引大眾購買。」在臺中駐村期間,倪苑茹嘗試將玻璃碎片以火槍燒灼,把原本的霧面紋理變得光滑,再與金屬做結合,碰撞出新的火花。「可以把廢棄的邊角料拿來創作,得到不錯的回饋,真的很有成就感。」

創作者該如何走得更遠?

不論是藝術家還是創作者,相較於傳統產業,雖然擁有更高的自由度,卻往往伴隨著收入不穩定的現實面。要靠作品單純維生並不容易,兼職、擔任講師、參與市集、或進行異業合作,都是守護夢想的方式。

「創業之後,必須和不同的人溝通、協作,去適應別人的節奏與狀態,這樣的歷練讓我的成長幅度非常大。」倪苑茹分享,在多重角色的轉換中,她逐漸理解作品與商品其實走在兩條不同的脈絡上:「商品必須考量成本與市場,通常以日常配戴為導向。創作則更多著重於理念的表達,嘗試不同媒材,開展新的可能。」當然,兩者若能找到交集,對創作者而言,無疑是極大的肯定。

她回憶起一次特別的經驗:一位香港客人透過網路訂製兩條手鍊,還特別要求加入金繼元素。原來這對姊妹小時候狀況不太好,長大成人後,姊姊希望以首飾記錄這段辛苦的過去。「那一刻我很感動,因為這些痛苦與破碎,有一天也能轉化為發光的力量。這正是金繼所強調的意義。」

點石成金,當裂痕成為故事

2024 年,倪苑茹考取國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾組,成為研究生,在忙碌之餘,她仍舊持續創作。今年更受邀重返馬祖,參與第三屆「馬祖國際藝術島 Matsu Biennial」藝術創作,以《海拾餐具》為題,將陶瓷碎片透過金繼技法,將海廢化成另一種餐桌風景。

「不完美的美學」讓每道裂痕孕育出新的故事,讓每個意外都折射出獨特的光芒。對倪苑茹而言,首飾不只是寶石的堆疊、昂貴的象徵,更是讓人們在日常裡,理解與接納自己的另一種方式。