本土創作在歷史發展中,深受歐美藝術體系的影響,逐漸與自身生活環境和文化脫節。為了回應這個現象,長年關注臺灣藝術與土地連結的藝術家吳燦政,在過去十年中,推動「台灣聲音地圖計劃」,繞行臺灣無數圈,使用「Radio Aporee」(注)網站架設,累積上萬筆環境音,希望透過聲音與藝術實踐,重建屬於臺灣的感官語彙與文化資料庫。

從西方視覺到在地聲景 用耳朵重構臺灣文化

回顧早期學習藝術時,吳燦政大量吸收歐美美學與哲學的觀點,從繪畫風格、用色系統到創作理念,都深受西方影響。「我們看到的臺灣風景,在作品裡常常不是自己熟悉的顏色與光線,而是移植自印象派或古典主義的表現方式,這讓我一直感到疑惑與距離感。」

他指出,當代藝術雖然常介入社會議題,但臺灣藝術界討論的焦點,往往來自國際策展潮流或外國史料,缺乏真正從在地生活情境出發的觀察與思考。「我們很少直接從這片土地的現實經驗去構築創作,而這是我最想突破的地方。」

大學時期,吳燦政在尋找臺灣相關史料時,發現資料來源稀少且多帶有特定立場,甚至有被遮蔽的歷史面向。於是他開始思考,是否能用藝術創作作為切入點,補足缺乏的在地感官與文化記錄。

台灣聲音地圖計劃便在這樣的背景下誕生。旨在透過藝術家自身的田野錄音與創作,建構臺灣的聲音與文化資料庫。吳燦政指出,聲音本身不只是客觀的載體,更能透過選擇與編輯,成為一種重新理解的角度。他舉例,當人們提到「阿里山的聲音」,腦中往往會立刻浮現火車鳴笛或軌道聲響,這就是經由長期資訊傳播與文化印象累積下的共同記憶。然而,他認為聲音紀錄的價值,不僅在於捕捉單一元素,而是呈現整個環境聲音的結構與變化。

「以阿里山森林鐵路為例,不同海拔與山區地形會讓同一輛火車的聲音產生截然不同的空間回響。」他解釋,像樟腦寮或獨立山站,雖然位於相近海拔,但周邊地形差異,使得火車經過時的混響(指聲音在空間中反射後產生的一種延續性的聲響)效果各不相同,這些細節正是聲音地圖的重要資訊。

然而,聲音記錄並非單純捕捉「乾淨聲源」。在阿里山沿線進行錄音時,吳燦政常在觀光客聚集的地點等待火車經過。「當我按下錄音鍵,不只是火車聲,還會收錄到人們的交談、車門關閉聲、引擎聲,以及登山前的喧鬧準備。」對他而言,這些聲音並非雜訊,而是構成地方真實生活情境的一部分。

「如果只是為了電影配樂,可能需要一段沒有干擾的純火車聲。但我的工作是呈現『此刻的阿里山』,那就不能刪去在場的每個聲音。」

留白與取捨之間 用聲音讀懂環境的全貌

台灣聲音地圖計劃已逾十年,吳燦政的錄音方法與眾不同,有時只設定終點,不預設錄音內容;有時反而刻意不錄,保留現場的感官體驗給親自到訪的人。這種策略,源於他對聲音與身體感知關係的深刻思考。

計畫初期,吳燦政與多數人一樣,會在出發前蒐集資料,預想要捕捉的聲音。然而多次實地執行後,他發現自己錄下的,往往是眾所周知、甚至隨處可得的聲音,「那還需要我去嗎?」這個疑問促使他改變方式——先用身體進入場域,開放耳朵去感受,再決定錄什麼聲音,甚至有時先錄下素材,隔一段時間再回到同地點進行比較。

在城市,他觀察到公共運輸與人為聲響密集,錄音策略著重於如何在嘈雜環境中辨識方位與氛圍;而在鄉村或部落,聲音稀疏,反而能捕捉到極具地方特色的音景。他會選擇不同時段重訪,記錄聲音隨時間變化的樣貌。

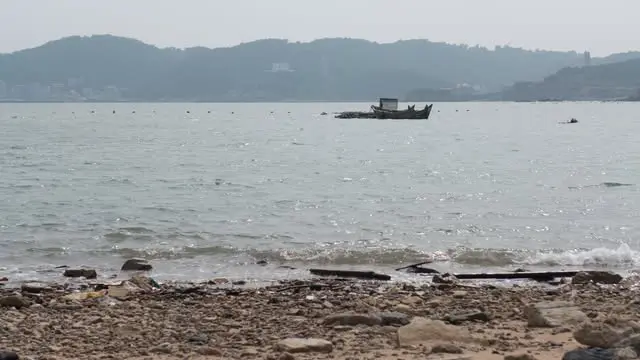

有一次,他來到琅嶠卑南古道,想要錄大浪洗石的聲音,卻在現場徘徊一陣後,決定只上傳步道兩端:臺東達仁南田村與屏東牡丹旭海漁港等地的環境音。他說,海浪拍打卵石聲雖然動人,但在他看來,若只是播放錄音,觀眾容易滿足於「好聽」的表層印象,失去了與環境互動的深層感受。當人們親自走上這條歷史悠久的古道,應該用全身去感受地形、風向、濕度與時代記憶,「聲音不是單獨存在的,它與視覺、身體經驗交織,才構成完整的感知。」

他也反思現代城市的「過度保護設計」,從安全提示到警示音,讓人缺乏主動運用感官的機會。對他而言,聲音計畫的一部分,就是要喚回人對環境的敏感度,重新學會透過聽覺判斷與感受。

在人與自然之間 聆聽共生的聲音故事

在吳燦政的觀念裡,人聲與自然皆為平等。他不僅記錄純粹的自然聲音,也同等關注人為聲響在環境中的角色。他認為,瀑布、水流、鳥鳴雖然普遍被視為「美好」的聲音,但若忽略人與自然的互動脈絡,聲音記錄就失去了深度。

回憶起記錄雪山隧道周邊時,會同時收錄高速公路的車流聲與周遭自然音,並在不同距離、不同時間點反覆比對,觀察自然聲是否衰減,物種是否消失。對他來說,聲音不只是環境的描繪,更是生態變化的指標。

而在阿里山的錄音經驗裡,讓他對「聲音背後的故事」印象深刻。一次,颱風與西南氣流帶來的暴雨,導致大片竹林死亡,相關產業與生態鏈瞬間改變。當他重返錄音時,原本熟悉的蟲鳴與鳥聲大幅減少,取而代之的是人們修整土地的聲響與機具運轉聲。

更有趣的是,在山區清晨的錄音中,他常會捕捉到狗吠聲。表面上,這只是背景噪音,但深入觀察後,他發現狗吠往往具有明確的觸發原因——有時是陌生人的到訪、有時是牠們在追逐入侵果園的臺灣獼猴。這些人為與自然交織的聲音,讓一段錄音同時呈現了生態互動與地方生活的片段。

「我不會刻意排除人為聲音,因為它們和自然聲音一樣,都是環境的一部分。」吳燦政說,聲音記錄的價值,在於忠實呈現環境中多層次的聲響,以及背後牽動的生態、文化與人際關係。透過長期觀察與比較,使聽眾理解,一個地方的聲音,不只是好聽與否,而是整個生命系統運作的縮影。

走進抗議現場 捕捉媒體鏡頭外的聲音脈動

此外,他也曾記錄多場社會運動,其中包括 2014 年發生在臺北市中正一分局周邊的抗議。吳燦政回憶,中正一分局的錄音緣起於他對抗議現場不同區域聲音差異的好奇。為了不引起群眾戒備,他使用雙耳錄音系統,偽裝成日常佩戴耳機的路人,穿梭在人群與巷弄之間。當時社會氣氛緊張,抗議者與警方彼此猜測對方的身分,他甚至被學生誤認為警方人員,也曾引來員警與便衣的尾隨觀察。

他說,自己的目標不是長時間停留在主舞臺,而是走到邊緣地帶,觀察那裡的聲音。小規模的交談、忽遠忽近的口號聲、以及人群推擠時的摩擦與驚呼。這些在新聞畫面中往往被壓過去的細節,反而構成現場真實的脈動。

他也記錄過監察院與行政院周邊的抗爭行動。某次深夜,他揹著錄音背包騎車前往行政院口,被警方誤認為同僚而順利通過封鎖線,站在員警旁邊記錄到水車推進、指令傳遞與群眾合唱的過程。當時,媒體畫面集中在水車與群眾的對峙,但他收錄到的是從遠處傳來的隆隆機械聲、臨時調動的人員腳步聲,以及群眾交換想法的片段。

抗議接近尾聲時,他甚至錄下了現場輕鬆的一刻,群眾戲喊當時的分局長「快回家帶小孩上課」,這段聲音雖不具視覺衝擊,卻生動地顯示了人群情緒的轉換。

吳燦政認為,媒體關注的往往是最激烈的瞬間,但對他來說,更重要的是記錄事件被引發、擴散與收束的全部過程。藉由聲音,人們可以聽見各種立場與角色在現場的存在與發聲——「如果有人要記錄,他們的聲音就應該要有機會被聽到。」

從海浪到垃圾聲 聽見環境變化的真實證據

長期錄音的細膩觀察,吳燦政看見臺灣環境與社會的細微變化,反思大眾對聲音的認知。他回憶,早年記錄東海岸時,常在海浪聲中聽見許多意想不到的聲音:公路卡車的低頻轟鳴與浪潮節奏交織、海灘上漂流物被潮水推回時的敲擊聲,甚至人工消波塊拍打出沉悶的回響。「我們以為的純粹海浪,其實混雜了許多人為痕跡。」

吳燦政曾前往金門與馬祖錄音。當他走近一片看似寧靜的海灘,映入眼簾的卻是滿地的海漂垃圾:塑膠瓶、繩索、浮標,數量驚人、觸目驚心。這些漂流物阻隔了他與浪濤的距離,讓他無法靠近沙灘去錄下浪花直接衝擊礁石的聲音。即便如此,他仍能聽見海浪在秋冬季風下拍擊石頭的低沉聲響,那份渴望抵達岸邊卻被阻擋的力量,成為錄音中獨特的層次。這段經驗讓他意識到,開放海岸線的同時,也必須正視清除人為垃圾的必要性,讓人能更安全、更純粹地親近海邊。

「唯有持續聆聽與比較,才能理解環境與文化真正的變化。」他說。

對吳燦政而言,聲音不僅是感官的記錄,也是時間與空間的證據。他希望,未來有更多人能跳脫尋找「代表性聲音」的慣性思維,學會以開放的耳朵接納聲音的多樣性與複雜性。聲音地圖不只是收藏,更是一項行動——引導人們走進現場,尋找聲音背後隱藏的故事。

面對未來,他計劃持續累積與更新聲音資料庫,並透過創作、教育與跨界合作,讓這些聲音能走出檔案庫,進入更多人的生活與記憶中。吳燦政相信,當我們願意花時間靜下來聆聽,就會發現臺灣的每一處角落都有它獨特的聲音肖像,那是這片土地最真實、也最無可取代的表情。

台灣聲音地圖計劃: https://soundandthecity.wixsite.com/wutsancheng

注:Radio Aporee 從 2006 年起執行開放式的全球音景協作計畫,這個網站讓各地民眾都能上傳個人錄製的音景,並建立了一套嚴謹的音景審查程序,審查核准後便將音景以點的概念連結至地圖定位系統。(資料來源:ZONE SOUND)