1960 年出生於屏東恆春後灣村的楊美雲,人稱「黑貓姐」,自幼因病導致聽力受損,她在霸凌與困境中磨練出堅韌的性格。青年時期,憑著天生的節奏感踏入國標舞領域,奪下六項冠軍開啟教學生涯,卻因聽力惡化提前退場。40 歲返鄉後,面對家鄉被財團開發、環境破壞的現況,選擇挺身而出,推動十年抗爭守護保安林,也以「海鹽」為核心打造地方產業,並致力傳承恆春民謠與月琴藝術。從舞池到沙灘,她用柔中帶剛的行動,捍衛土地與文化,成為恆春半島最具代表性的女性行動者之一。

平凡的出身 戲劇般的青春印記

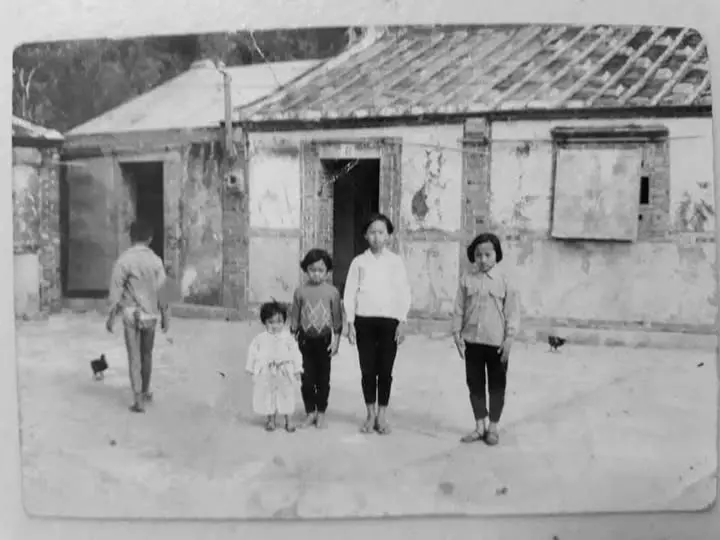

楊美雲成長於偏鄉地區,當時村裡沒有自來水與電燈,挑水、點蠟燭都是生活日常。直到祖母自行籌錢接上電線,全家才迎來夜晚的光亮。食物則多半取自大自然,靠山、靠海,只要勤勞,就能從野外獲取所需食材,地瓜、花生、魚蝦成了日常熟悉的味道。

然而,窮困也帶來遺憾。一次生病因無法及時就醫,導致聽力受損。聽力的減弱,讓楊美雲在求學階段屢遭同儕霸凌,但她並未退縮,還笑稱自己是「打不死的孩子」,面對欺侮時會直接回擊。而從小與大自然為伍的生活,養成了她堅毅、樂觀的性格。

國小畢業後為了就醫,並隨兄姊北上至高雄,順勢展開了城市生活。儘管聽力障礙讓她在求學和求職時常常碰壁,她仍靠著打工與自學一步步磨練自己。

19、20 歲時,楊美雲在高雄接觸到國際標準舞。當時她的左耳已完全失聰,右耳聽力尚可,憑藉著天生敏銳的節奏感與肢體協調力,迅速在舞蹈中找到自信與舞臺。楊美雲說,從小在大自然環境中長大,習於觀察律動與節奏,舞蹈對她來說不只是運動,更是藝術的延伸。

國標舞在當時的臺灣仍屬昂貴且少見的學習項目,她必須透過打工賺取學費,再反覆自我練習,彌補課堂時間的不足。所幸,她的努力沒有白費,在一次社交舞蹈比賽中,與舞伴在華爾茲、探戈、恰恰、倫巴等六個舞種中全部奪冠,成為賽場焦點。

除了比賽,她也在高雄開啟教學生涯,一邊學習、一邊授課,無奈聽力逐年衰退,迫使她在 30 多歲時告別舞蹈教學。楊美雲坦言,雖然無法再用音樂引領舞步,但國標舞帶給她的幫助並不會消失,那是一種面對困境時,仍能找到出口的信念。

返鄉契機 環境變遷與覺醒

40 歲那年,楊美雲結束在高雄長達二十幾年的生活,回到屏東恆春半島的後灣老家。原本只是為了陪伴年邁的父母親,卻不知這一步,讓她踏上守護家鄉環境、對抗財團開發的漫長道路。

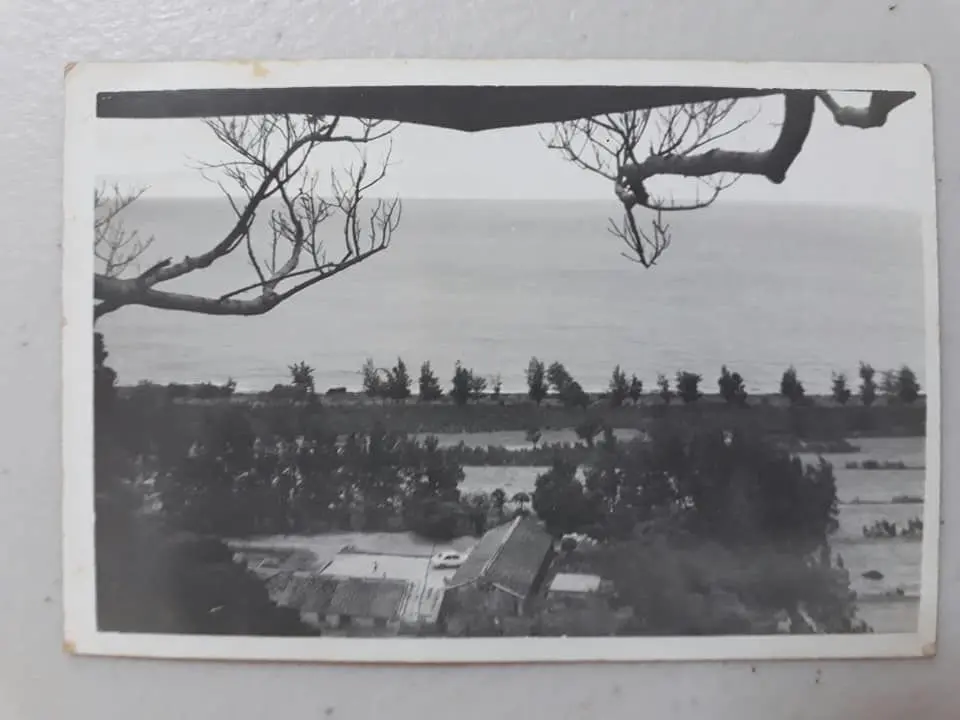

回鄉不久,她發現熟悉的故鄉早已變了模樣——樹林消失、馬路拓寬、細軟的沙灘被消波塊覆蓋、部分土地遭徵收或限制使用。國家公園與海生館的進駐,本應帶來發展契機,卻反而讓當地居民的生活受限。許多祖輩留下的土地因政策規畫變得無法蓋房,昔日可隨意捕魚、採集海產的自由,也在「保育規定」下被剝奪。

其實,楊美雲並非一開始就投入抗爭,她先以一般居民的身分,不斷向主管單位詢問:「為什麼當地人不能釣魚?為什麼不能採集?」雖然認同保護生態的重要性,卻無法接受當地傳承百年的生活方式被一刀切斷,而財團卻能在同一片土地上進行大規模開發。主管機關總以「依法行政」回應,無助感讓她萌生強烈的正義感。

她指出,開發案毀掉了珍貴的濕地與防風林,破壞了能降溫、儲水、減災的自然屏障。更諷刺的是,這些資源原本世代滋養著居民,如今卻成了建設的犧牲品。她感嘆:「大海有自己的生態循環系統,能養育人類,為什麼我們要親手毀掉它?」

除了反對不當開發,她也積極思考如何能讓在地生活與生態共存。看到年輕人口大量外流、村落凋零,她決定推動生態旅遊,以「利用美麗資源換取在地收益」的方式,反轉國家公園帶來的封閉感。她參考日本的「里山、里海」(日文:Satoyama、Satoumi),一個源自日本的環境與文化理念,指的是人與自然和諧共生的傳統生活方式與環境系統,認為社區若能善用自然資源、發展觀光,既不必破壞環境,又能為居民創造經濟機會。

她的構想並非空談,而是立基於長年觀察與閱讀的思考。耳疾讓她養成閱讀與研究的習慣,從國內外案例中,學到生態保育與經濟發展並非對立,只要找到平衡點,社區就能自我經營、留住人心。

十年抗爭 後灣保安林保衛戰

而和財團的抗爭,一走就是十來年。事件最早要推回 1982 年,墾丁國家公園管理處將屏東後灣、萬里桐等地的潮間帶劃為「遊憩區」,十多年後又要求「未開發之遊憩區地主儘速開發」,否則將解除編定,因而促成京城建設投資興建京棧飯店。飯店於 2006 年為整地而進行焚燒,使得約五千隻陸蟹死亡。

該案原計畫在後灣的保安林上興建超過 200 間客房的度假飯店,而保安林自日治時期以來,便承擔著防災、儲水、降溫等重要功能,依法屬於公共財,禁止開發。楊美雲無法接受,若案子通過,不僅生態被破壞,連居民世代共享的海岸也將成為財團私產。

「沙灘是大家的,不是財團的。」她開始不斷向村民解釋公共財與公共議題的意義,並嘗試讓媒體與全國關注這場地方抗爭。十年間,她透過各種議題吸引記者進入社區,將後灣的命運變成全臺討論的焦點。

然而,過程中並不平靜,她曾遭受恐嚇、監控,家門口被潑灑污物,被人跟蹤監視……應對種種險惡,她選擇直面挑釁,第一時間報案、整理被破壞的環境,抬頭挺胸走過社區,向外界傳達「不退縮」的訊號。她明白,一旦退讓,就再也沒有翻身的機會。

面對財團,她並非拒絕溝通,甚至提出將飯店改為高腳屋或博物館,以減低生態衝擊。只是,投資方堅持原本規模、房間數量不減,所有共存方案最終破局。她逐步揭露更多內幕:開發公司僅只是受委託興建,真正的經營權掌握在海外集團手中。

在政府機關的協調下,2018 年「以地換地」,將海生館旁停車場 1.85 公頃公有地與該案爭議的 2.5 公頃交換,成為國內第一起為保育生態而換地的開發案。

柔中帶剛 與財團、政府的交鋒之道

在多數由男性主導的地方政治與社會議題中,楊美雲能以女性身分脫穎而出,有她獨特的背景思維。她說,自己成長於傳統農村,目睹祖母與母親長年在家務與經濟中承擔重擔,而男性卻往往不需付出同等勞動。這樣的環境,讓她自小便建立起性別平等的理念,也塑造了不願屈從於舊有框架的性格。

談及女性在社會運動中的優勢,她認為,細膩的觀察、耐心與溫柔的溝通,往往能化解對立。在與財團或政治人物交涉時,楊美雲很少一開始就用對抗姿態逼迫對方讓步。她習慣先用柔性的語氣和生活化的比喻,引導對方理解環境保護的重要性,例如,她曾向開發商解釋保安林不只是「幾棵樹」,而是防風、固沙、保護村落免於颱風與海潮衝擊的天然屏障,「如果把它毀了,不只是海岸受害,連你們蓋的飯店都可能變危樓。」

但她也明白,光靠好言相勸無法打動所有人。一旦察覺對方只是表面附和、實際上毫無退讓意願,她會立刻轉換態度,用具體條文與法規作為武器,直接指出其計畫違反環境保護法、海岸管理法等規範,甚至在公聽會上當眾反駁對方的數據與說辭。她說:「我不怕撕破臉,因為如果那片土地沒了,我們什麼都沒有了。」

除了抗爭,她也發起了「募殼行動」——為寄居蟹募集天然空殼,避免牠們因缺乏適合的殼而誤用塑膠廢棄物。這項行動源於她的童年觀察:小時候常將吃剩的螺殼放在住家附近,驚喜發現寄居蟹會來「搬新家」。多年後,她將這段記憶化為保育行動。初期推廣困難,經由媒體報導後,全臺掀起響應潮,甚至連公部門也加入行列,將木殼送回海灘,成為寄居蟹的生命庇護所。

海鹽產業與民謠傳承的雙軌推動

除了環保行動,楊美雲也是推動地方產業與文化復興的重要力量。她敏銳地察覺到,若只是反對財團開發卻沒有提出替代方案,很難獲得社會與地方居民的支持。於是,她從故鄉的自然資源出發,將「海鹽」轉化為兼具文化價值與經濟潛力的地方產業。

楊美雲回憶,恆春沿海自古以來就有取鹽傳統,只是隨著現代化與商業流通的普及,許多人已不再自行製鹽,這項技藝漸被遺忘。她決定重新發掘這份資源,讓遊客能親手體驗取鹽、製鹽的過程,並從中聽見關於海洋與土地的故事,並將體驗加以設計,昇華為成套裝行程,藉由長期的耕耘,讓「恆春海鹽」成為地方文化品牌。

除了嘗試將海鹽製成豆腐、豆乾等特色食品,也回收玻璃瓶當作包裝,強化產品的在地感與永續意涵。她說,自己雖是 40 歲才重新學習網路行銷,但方法很簡單,就是「真實地說故事」,用實際行動證明產品與文化的價值,而非華麗空洞的廣告辭令。

經過近二十年的努力,後灣地區的觀光與民宿產業隨之蓬勃。然而,敏銳的她也察覺過度開發的隱憂,再次投入倡議,提醒業者「保護資源才能永續經營」。在她看來,這不只是經濟課題,更是文化與環境的共同責任。

除了推動產業轉型,楊美雲也將心力投注在文化傳承。自小喜愛音樂的她,返鄉後開始自學月琴與恆春民謠。走訪村落、向長輩請益,將口傳的曲調整理成樂譜,方便學生學習,不僅在社區大學開班授課,她更主動走進校園,把這項古老的地方藝術傳承給下一代。她強調,民謠不是被侷限在舞臺上的表演,而是源自生活的土地故事,必須在日常中延續。

溫柔與堅韌並行 女性行動者的自我突破

談到回鄉後的學習歷程,她認為這是重新認識自己與故鄉的過程。透過與父親的對話、走訪先人的生活足跡,她深刻體會祖先在這片土地上留下的智慧與資源,從中反思現代人往往只顧享受而忽略珍惜自然的恩賜。因此,她常告訴年輕人:「夠用就好,懂得與大自然共存,才是真正的永續。」

作為女性行動者,楊美雲一路上不斷突破傳統性別框架。她直言,許多女性習慣自我設限,或在婚姻與社會角色中被教育要被動忍耐,但真正的改變必須從行動開始。從守護家鄉的海岸線,到捍衛無聲生物的生存權、從地方產業推手到文化藝術的傳承者,楊美雲用行動證明了女性溫柔而堅韌。