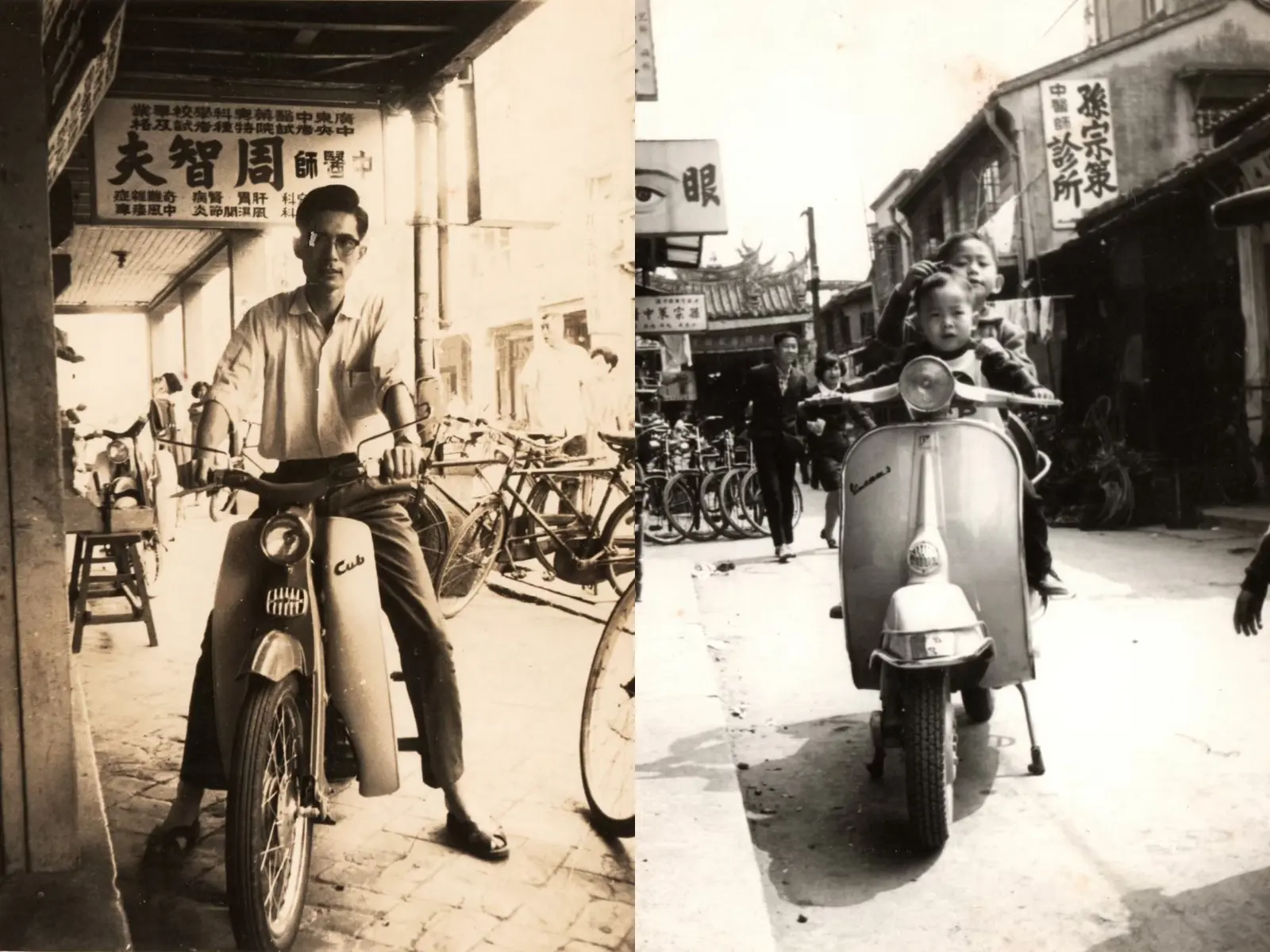

走進位在臺南市中西區的博仁堂,這裡沒有濃得化不開的中藥味,只有木櫃、藥材與燉湯交織的溫度。店內的陳設古樸,像走進一段延續百年的故事——從阿公周智夫因國共內戰來臺、落腳臺南行醫,到如今第六代掌門周建文接下這間藥房,轉型成為一間得到必比登(Bibendum)推介的藥膳餐廳。

在博仁堂櫃檯後方,兩塊堂號靜靜掛著:益智堂、慶餘堂。它們像家族記憶的鑰匙,輕輕一轉,就能打開不同年代的故事。

益智堂,是阿公治好學甲望族的病後,由對方投資合夥開設的診所;慶餘堂,取自「積善人家,慶有餘」,用來紀念第一代祖先;博仁堂,則是阿公為了鼓勵父親接手而命名。對外人來說,這只是名字,對他們家而言,卻是代代傳下的心意。

但隨著健保制度與西藥普及,中藥房生意一年不如一年。父親曾想乾脆收掉店面出租,「畢竟這附近算是蛋黃區,不愁租不出去。」但那時的周建文心裡很清楚——不想讓樓下變成陌生又複雜的空間,更不願自己長大的地方就此沒落。

「我覺得有一個使命感吧,我在這邊長大,雖然還沒回來接班,但從小就在這裡幫忙抓藥。」那是一種帶著家裡味道的責任感,也是他回來接班的第一個理由。

談到父親當年說要收店的那一刻,周建文形容自己像是看見了「走馬燈」,一幕幕從小到大的場景,迅速在腦海裡閃過。

「小學的時候,上學、放學走出門口,早上 7 點多就有很多人聚在這裡。」那時的巷子熱鬧到汽車根本進不來,摩托車擠滿了整條街。這裡曾經有六、七間診所,還有印刷廠、眼科、針灸等,各種聲音和氣味混在一起,構成了他的童年回憶。

而家後方的廟口是另一個記憶點:紅茶的甜香、烤魷魚的焦香,常伴隨著周建文放學回家的腳步。那些日子,街坊鄰居熟得像一家人,巷子裡的每張面孔都是他成長的風景。

如今,這些景象一個個消失,鄰居漸漸凋零、店家關門,那段熱鬧的時光像是被按下暫停鍵,安靜得只剩下自己的腳步聲。「我至少是唯一活下來的倖存者。」周建文笑說,他知道改變不了別人的選擇,但可以守住這個地方,把家族故事留在這裡,讓藥膳香繼續在巷裡飄著。

家裡的味道 那杯阿公泡的茶

周家的早晨,常從一杯茶開始。當年 80 多歲的阿公仍坐在診間看病,桌邊永遠有一杯人參茶或黃耆茶,隨著心情和身體狀況變換藥材。身為中藥世家,燉魚會加天麻、川芎、當歸;雞湯只放薑片和鹽巴,清澈卻溫潤,將食補運用每日餐食。

「家裡怎麼養生,就怎麼煮給客人喝。」這句話成了他轉型博仁堂的核心——拒絕味精和糖,以藥材的甘甜取代人工調味,從餐桌到客桌,不只是口味的移植,更是一種生活方式的延續。

在正式接班前,他走訪臺灣各地的中藥房轉型案例,將觀察收進口袋,仔細評估、企劃,靠著一身衝勁,接下了博仁堂。

然而轉型並不像設計個菜單這麼簡單,位在臺南這個美食之都,餐點好吃是基本,如何走出自己的特色才是脫穎而出的關鍵。一開始,他照著家裡的方式燉湯,藥材下得好、下得重,卻不一定能被接受,在大眾接受的範圍和歷代傳下來的食譜中做味道和料理步驟的取捨,這場對話,從廚房延伸到客人的舌尖,逼著他一步步找到折衷的方法。

除了口味上的轉型,店面裝潢時也發生一次有趣的爭執──我把阿公的匾額拿來當桌子了!想當然爾長輩覺得大不敬,周建文提議「試擺一週」,如果公媽廳那邊有發爐或異狀,表示阿公不同意,再撤掉,結果平安無事,也成了店裡的特色。「一個禮拜嘛,阿公晚上沒生氣,那就代表可以。」他笑著說。

從藥櫃走到街角 活絡地方找到新定位

剛開業的前三個月,幾乎沒客人。「一定是虧錢的啊,一家四口在這裡,壓力很大。」直到在地電視臺和部落客報導,他們才迎來第一波客流。

但好景不常。兩年後,他又感到停滯……每天煮湯、接客,卻始終看不到突破,2019 年,臺灣市集風氣盛行,他決定自己辦「中藥市集」,邀請 20 家藥房,只有三家答應,剩下的攤位他自己補上——課程、展覽、藥籤、藥酒,全都親力親為,還靠鄰里和廟方的情分封了巷子。

「那時候我還不知道什麼是地方創生,只知道鄰居和廟宇願意幫忙,這種地域情感很珍貴。」那場市集,不只是生意,也讓他重新看見自己腳下的土地。

就在這段時間,博仁堂獲得米其林必比登的肯定,讓更多外國人走進來。「我以為他們會喜歡清湯,結果歐美客人愛十全大補湯,日本、韓國人卻不喝黑色湯。」這些意外的喜好,也讓他看見中藥料理走向國際的可能。

第二屆中藥市集,周建文把舞臺搬到了距離店面不遠的大天后宮廣場。那一次,他不只找來了 15 家攤商,還成功邀請外縣市的藥房、宜蘭和臺北的同業,以及過去配合的藥廠、生技廠參與。「第一次辦完後,有人看見我們在做什麼,第二次就有更多人願意加入。」

2023 年,他嘗試辦「藥膳辦桌」——22 桌的席次,菜單保密到當天才揭曉。報名表上,不少人半信半疑:「一個人要 1,500,還不知道會吃到什麼?」結果,活動現場座無虛席,還有表演穿插其中,這場辦桌,讓更多人看見中藥不只是藥櫃裡的藥材,還能成為生活的一部分。

活動之外,他也把中藥的味道帶進更多日常場景。先是開發茶包、防蚊香包,再設計禮盒,把產品送進永豐餘超市。「那時第一批訂單量很大,我們還很緊張。」被問及怎麼搭上線的?他說合作的契機很單純。超市老闆是臺南人,也認同中藥房轉型的價值,願意幫忙推廣,成為博仁堂的貴人。

不久後,博仁堂與 7-Eleven 合作,推出中藥飲品,讓更多人能在便利商店買到藥膳的滋味。這些轉型背後,是他從經營到品牌行銷的逐步摸索。「當你有一定的影響力和活動模式,廠商自然會找上門。」

在產品開發上,他熟悉法規邊界,靈活運用「藥食兩用」的特性,推出像四物湯包等,客人喝過喜歡就能帶走的商品,既保留了中藥房的專業,也讓中藥進入更多人的餐桌。

從一間家族藥房,到市集、辦桌、通路合作與產品化,周建文一步步把中藥的形象,從櫃檯後的抽屜拉進更多人的日常。

抓一帖對未來的想像 漢方藥房的無限可能

對於未來,周建文有一個清晰的畫面——希望中藥的味道,能走出藥櫃,走進更多人的選項。

「我想讓這個模式更容易被複製,就像拉麵店一樣,年輕人進來不會有壓力,點一碗自己熟悉的口味,就能開始接觸中藥。」他認為,如果能用更親民的方式包裝,讓中藥料理像餐廳一樣自然存在於街角,就有機會被更多世代接受。

他也期待,這份味道能跨越語言和國界。「如果能在國外也吃到藥膳火鍋、喝到我們的茶包,對在國外的臺灣人、甚至第一次嘗試的外國人,都是一種連結。」調理包、藥食兩用產品,都是他正往海外推廣的起點。

在他心裡,中藥房不只是賣抓藥,更是一種知識與文化的傳遞。「臺灣的教育很少教我們食物和身體的關係,如果能在學校課程中加入這些基本觀念,孩子從小就會知道什麼適合自己。」

他想像未來的博仁堂,不只是藥房或餐廳,而是一個可以互動、體驗、學習的地方——也許有駐診醫師,也許有不同的體驗活動,讓這個品牌保持新鮮感。

「每年我都會開發新菜單,不想讓客人覺得這間店的味道停在原地。」

對他來說,延續的不只是家族的匾額,而是讓藥膳香與故事,在不同的地方繼續被記住。