38 歲的潘客印以《我家的事》問鼎第 62 屆金馬獎的新導演,劇中五位主要演員還同時入圍了男、女主角、配角;令他更感動的是,自己的母親看了三次電影,並且對他說:「這是我人生第一次看同一部電影那麼多次,每次都看到不一樣的東西。」

四年前,潘客印執導的短片《姊姊》曾入圍金馬獎最佳劇情短片,當天他在彰化社頭老家看直播記者會,聽到自已的作品入圍,興奮大叫到整條巷子都聽得到回音,還把媽媽從午睡中吵醒。

首度擔任劇情長片導演即獲得金馬獎八項入圍肯定

今(2025)年從《姊姊》延伸而成的劇情長片《我家的事》,獲得金馬獎八項入圍肯定,除了潘客印要角逐最佳新導演和最佳改編劇本外,還有盧廣仲的〈一路順風〉入圍原創電影歌曲。最風光的是,「一家四口」爸爸藍葦華、媽媽高伊玲(鴨子)、姊姊黃珮琪、弟弟曾敬驊全部入圍演技獎項,連「叔叔」姚淳耀也入圍了男配角。

潘客印說:「走到現在,從 30 天要拍完春夏秋冬四季,老天一路很幫忙,拍冬天的戲就來東北季風、拍夏天的戲,天氣便熱得要死、拍雨戲時又能馬上轉陰。如今所有主要演員都入圍了演技獎項,我覺得就是一種祝福。」

訪問當日,《我家的事》上映剛滿一個月,「這短短一個月,我所感受到的是超級壓縮,像過了一整年的感覺,而我是一個很幸福的新導演。」

演員向彼此丟了最好的球,才能擊出入圍大滿貫

作為新導演,能一口氣讓五位演員都獲得金馬獎提名,潘客印是怎麼辦到的?他謙虛地說:「我很喜歡觀察演員,看他們的質地是什麼,刻畫在角色之上,並在現場討論後作出微調,把他們的魅力發揮到最大值。」例如觀眾可能看慣了藍葦華外放的表演風格,潘客印試圖尋找他內斂安靜的力量。

女主角高伊玲已在台北電影獎抱回一座影后,潘客印說:「鴨子姐本身就是個很有魅力的人,她的魅力來自面對人生、工作的那份『倔』,以及如何迎擊大大小小的困難,這就是屬於高伊玲的魅力。」

他接著說:「演員本身就有實力,導演的工作是要去引導。大家都抱著很真誠的狀態在交流。為什麼可以有五個演技獎項入圍?因爲我們都陪在彼此身邊。演員很孤獨,在現場只有自己能幫自己,我陪在他們身邊,讓演員知道自己並不孤單。《我家的事》的演員群戲能夠在金馬獎擊出滿貫全壘打,因為他們向彼此丟了一顆最好的球,給予彼此最大的協助。」

最接近自己的角色,反而最難書寫

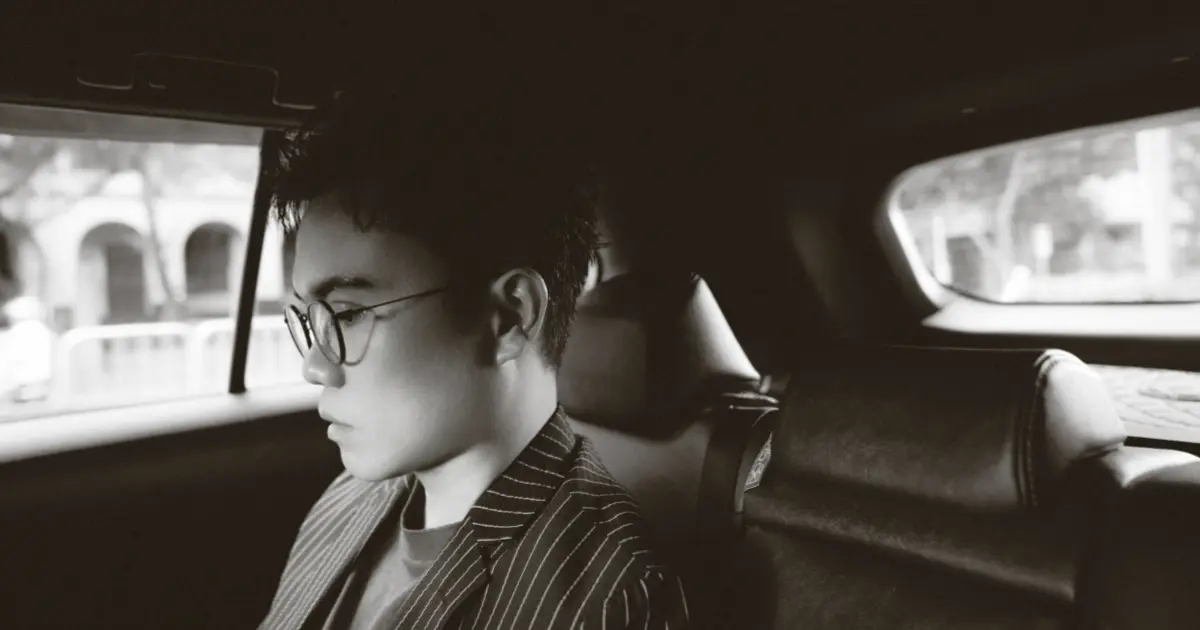

《姊姊》的創作起源,來自潘客印自己有一個無血緣的姊姊,發展成長片的《我家的事》,他自己對應角色是曾敬驊飾演的弟弟「蕭子夏」。潘客印說:「子夏這個角色最接近我,卻又不是我,當中的分際要怎麼拿捏,對我來講很難書寫。」拍攝現場,潘客印不刻意把曾敬驊變成自己想像中的樣子,「我反而期待看蕭子夏怎麼從曾敬驊的身體裡長出來。我都告訴演員,你怎麼演我就怎麼拍,你走到哪裡,我的攝影機就跟著你去哪裡。」

事實證明,潘客印拚命寫出來的蕭子夏一角,在曾敬驊的詮釋下,成為《我家的事》當中最人見人愛、又令人憐惜的角色。潘客印笑說:「如果說跟我本人最大的差異⋯⋯當然是他帥多啦!曾敬驊比潘客印更討喜、迷人。」

媽媽看了三次,每次都有新的體悟

電影完成至今,潘客印的媽媽一共看了三次:第一次是回到他的家鄉、社頭國中的活動中心做特別放映;第二次是臺北首映會,在松仁威秀最大的泰坦廳播放,媽媽看完說:「在這裡看電影比較高級,螢幕好大、喇叭聲音也不一樣,我感覺比較想哭喔!」潘媽媽眼眶打轉著以子為榮的驕傲之淚。

第三次,是潘客印和媽媽一起買票進戲院,也是母子倆第一次同坐在臺下看《我家的事》。媽媽告訴他:「這是我人生第一次,同一部電影看那麼多次,每看一次都有看到不一樣的東西。」潘客印心想:「哇塞!這個等級的回答感覺是影展觀眾才會講出來的話。」當然,母親在觀影過程中也會將自己投射到角色裡,兩人開啟了一段生命對話,令潘客印相當難忘:「我們當下討論的不是母子關係,但是藉由討論電影,把我們關係裡常有的一些情緒抒發出來,看到彼此真正的心意。」

他的姊姊和姊夫在臺南買票觀賞時,戲院人員說「觀賞《他家的事》的觀眾可以入場囉」,姊姊為此嘟囔了一下:「什麼《他家的事》,是《我家的事》!」讓潘客印想起片中姊姊在幫弟弟出氣的畫面。

潘客印說:「我覺得『身世』對我來講,反而是一種把愛顯現出來的顯影劑,如果我們是一對有血緣關係的姊弟,一切都會是理所當然,可是當我們知道彼此間沒有血緣之後,反而會更刻意想讓她知道,看似平常的關係中,其實存在一個很強大的信任與感情基礎。」

《我家的事》的片尾名單,潘客印特別提及全家人的名字,姊夫開玩笑問姊姊:「妳有投資喔?怎麼會有妳的名字?」潘客印告訴姊姊:「你的支持跟關心,就是最大的投資。」

剪接師升格導演 從母親身上學會放手

除了金馬獎多項入圍的風光,《我家的事》帶給潘客印最大的收穫,是一場又一場的映後活動。自稱「映後怪物」的他,有時會自行南下到戲院,即便演員或電影公司同事沒有同行,他還是在燈亮時拿著麥克風走進影廳:「我非常珍惜跟所有觀眾在戲院的相遇,因為這是一部關於陪伴的作品,大家花了 99 分鐘坐在這邊,陪伴最重要的人看完這部電影,是我創作最大的榮幸,對我來講是一種療癒。」

大部分的觀眾都很樂意分享觀後感想以及家裡的故事,例如有位大學生的家庭狀況跟電影很相似,他謝謝《我家的事》讓他知道自己不孤單,說完就大哭了起來;也有曾經被爸爸持刀相向的高中女生,告訴他現在仍在持續接受治療。潘客印感動地說:「這部片子彷彿真的陪伴了很多需要這份情感的人走過來,同時對我來講,也是推著我往前走的力量。」

當過剪接師、演員到導演,從短片拍到長片,潘客印拍完《我家的事》之後,學會了放手。「我是剪接師出身,很習慣在剪接臺上控制任何事情;可是身為一個導演,面對演員、主創跟後期,我必須把空間讓出來,讓所有人的才華得以流動。」

在學習放手的過程中,潘客印回望自己的成長之路:「其實我媽早就在做這樣的事。她不會像鄉間的媽媽希望把自己的孩子留在家裡,而是放手讓我去臺北讀大學,學自己想學的、做自己想做的事情,一直到現在這個電影能完成,都是因為有她的放手與成全,《我家的事》才能來到大家面前。」