在少年們看似無解的混沌人生中,總有一道光,靜靜守護,這是逆風劇團創辦人成瑋盛的「陪伴」方式,不靠激情的語言,也不以結果為導向。對他來說,陪伴是場漫長的旅程,不是為了改變對方,而是陪著走過一段逆風歲月,幫助迷惘困惑的年輕孩子找到出口。

他逆風而來,為受傷的生命點亮聚光燈

成瑋盛不是一開始就站在舞臺上,接受眾人的掌聲。他的青春,是在低成就、高關懷、高風險的環境中度過。國、高中時期,成瑋盛被視為問題學生,是大家眼中的「歹囝(pháinn-kiánn)」。年輕的他不相信學校、不相信家庭,也不相信自己,他曾因行為偏差遭少年警察隊帶走,心靈黑暗到認為早已被全世界放棄。

直到有一天,他在學校的司令臺下,看見一群人在表演,他們表現得好自在,笑得好開心,他突然有股「我也想要變得跟他們一樣」的衝動。於是,17 歲的成瑋盛鼓起勇氣問了一句:「我可以加入你們嗎?」雖然完全不懂演戲,但在聽完他的人生故事後,這群人對他說:「那你來當編劇吧。」自此改變成瑋盛的人生。

加入社團後,他寫下人生的第一齣戲,並與社團夥伴用半年時間完成一場表演,「演出的邀請卡,我送給了過去總是因為惹事而來學校開會的媽媽,也送給那些曾經對我失望的人。」開演前的五分鐘,成瑋盛的眼淚沒有停過,那一刻,彷彿過往生命中的遺憾,終於可以一一討回來了。

舞臺上的聚光燈明亮,使成瑋盛根本看不清楚坐在臺下的觀眾,但他心裡滿是感激,「我終於有機會能好好和一群人一起努力完成一件事,不用擔心看見警車的紅藍車燈就要四處逃竄。臺下坐著我的家人、老師、朋友,我用行動告訴他們,我可以不是個壞孩子、我也能得到掌聲。」

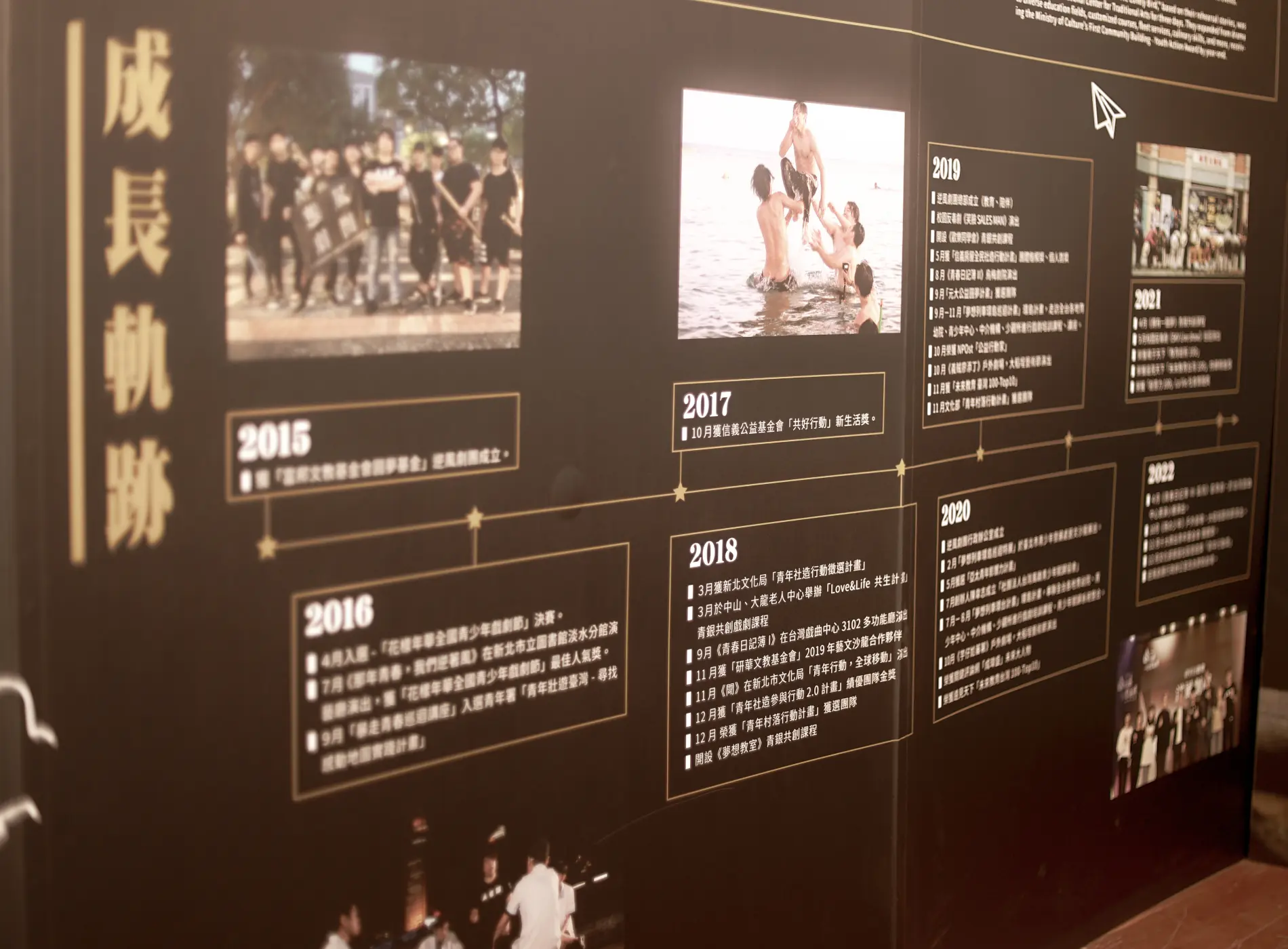

他將這份感動銘記在心,2015 年,三個年僅 18 歲的年輕人成立了「逆風劇團」,希望能把舞臺和掌聲,帶給在逆風中停滯不前的青少年。「如果我們不做,這群孩子可能會走向無法回頭的路。」他說。

逆風劇場,接住了那些不被理解的青春

只不過,當時最難跨越的困境不只是資源,年紀也是一大考驗。為了避免年齡成為阻礙,他們刻意扮老,但外界的質疑聲仍不曾間斷,連家人也反對他們投身這樣的工作,有人說他們不夠專業,有人勸他們應該先把書念完,甚至有人質疑他們在「消費青少年」,只是為了博取掌聲與資源。

「我真的很想叫他們看一下我帳戶到底有多少錢。」回顧這些點滴,成瑋盛堅定的說:「如果那時我們選擇放棄,就沒有今天的逆風。」

逆風劇團最初的信念,就不是皈依在傳統意義上的表演團體,它反而像是一個陪伴系統,一個接住青少年的家;在這裡,每一齣戲的背後,都藏著一段被否定、被遺忘、被傷害的過去。劇場不是表演的舞臺,是他們重新對話的空間,是讓那些「不敢說」、「不被聽見」的孩子,說出自己名字的地方。

他們的戲劇課從分享祕密開始,在木頭地板上圍成一圈,鼓勵孩子們勇敢說出內心創傷,建立情感的凝聚與緊密。經過四年後,團員們再次圍圈。四年前那些傷痕累累的孩子們,有人考上法律系、有人成為街頭藝人、也有人當了志工陪伴長輩,原本只活在痛苦裡的他們,如今成為能給予幫助的人。

成瑋盛說,每個孩子都該有一張自己的邀請卡,他們要有勇氣邀請重要的人來看他們的演出,證明他們值得站上舞臺。而在逆風的舞臺上,每個演員除了要演戲外,連音效、燈光、佈景、舞臺技術等幕後工作,都要親身參與。演出當晚,所有人會一起上臺謝幕,這不只是一場戲劇表演的結尾,亦是他們生命的全新開端。

在風暴中痛失摯友,他帶著精神逆風前行

回首創立初期,資源十分有限,場地與經費都很拮据,沒有冷氣的空間、沒有穩定的經費,也沒有專職的團隊。他們在天橋底下排戲、在屋頂上演練,所有初期的陪伴計畫,幾乎全靠志工硬撐。那段時間,就連劇團是否能撐下去,都是未知數。

雖然現在看似步上正軌,但對成瑋盛來說,逆風劇團表面上的成功時刻,也曾遇到巨大的低潮,沒有一個明確的上升期。最讓他難以釋懷的,是在 2021 年失去了一位重要的夥伴。這名夥伴從創團初期就一路陪伴,從不拿取任何資源,卻總是第一時間衝在最前線陪著孩子走過情緒崩潰、自傷危機。那年,年僅 24 歲的夥伴過世,給劇團帶來沉重打擊,成瑋盛哀傷地說:「我們守住了很多孩子的愛,卻依然沒能保護好每一個重要的人,或是像家人一樣的朋友。」

在新冠疫情最嚴峻的時刻,劇團無法演出,孩子們被迫回到傷害他們的家中。疫情封鎖下的陪伴只能透過遠距方式進行,許多夜晚,團員們一邊處理著孩子們混亂的情緒,一邊承受著個人內心的失落與壓抑。不過,這樣龐大的壓力,反而讓他們變得更為勇敢堅強。即使親密的工作夥伴離開了,他的精神卻未缺席,逆風劇團將象徵勇敢的圖騰與夥伴的頭像印在車上,那臺載著陪伴信念的「夢想列車」,開進臺灣的各個角落,繼續完成永無終點的陪伴與守護。

世界需要的不是英雄,是願意陪伴而不離開的人

逆風劇團的孩子,多半從國、高中時期就開始參與活動。有人來的時候,連一句自我介紹都困難;有人在破碎家庭中長大,從小被社會排擠;有人經歷霸凌、自傷,甚至曾被判刑或走上極端的道路。劇場不是他們逃避現實的避風港,而是從中找到一道屬於自己的光。

2019 年開始至今,逆風劇團推動「逆風行者」計畫,走進更多城市,與在地社工和教師合作培訓青年志工,希望這些在逆風陪伴下長大的孩子,能成為社區中的接住者,串起每個鄉鎮的關係網絡。

而一位就讀中興大學中文系的年輕女孩,報名時在履歷中引用了達賴喇嘛的一段話:「這個世界並不需要更多成功的人,但是迫切需要能夠療癒的人;能夠修復的人;會說故事的人;還有懂愛的人。」她永遠記得自己曾仰賴陪伴的力量走出低谷,現在她希望自己能為更多的青少年帶來一份穩定的存在,讓他們知道,無論是經歷了喜悅、混亂,或單純希望有人陪伴,她都會是那個耐心陪伴且不輕易離開的人。「我想讓他們知道即便沒有表現得很堅強、不知道自己是不是值得被愛,都有人願意無條件在他的身邊。這樣的陪伴不是解決問題,而是一起走過困境。」

當你擁有力量時,要能成為接住別人的人。成瑋盛期許逆風行者的陪伴計畫能像接力賽跑一樣,一棒傳一棒,讓每一位失落的孩子,在幫助下變得閃閃發亮。

被貼上標籤的孩子,也能成為翻轉世界的力量

面對青少年的高失業率,2022 年底,逆風劇團進駐原「台原亞洲偶戲博物館」的四層樓建築中。這棟百年建築的房東林經甫,是在聽了成瑋盛分享逆風團隊構思的計畫後,深受他們的熱情與行動力所感動,應允將這個空間租給他們。

他們打造了「逆風樓咖啡館」,訓練孩子們的職場技能、服務態度與人際互動,等他們準備好了,再協助他們重新走入社會。

這群在大稻埕長大的孩子,承租了百年古蹟,從大稻埕出發,期望能發揮出更大的影響力。如今的逆風劇團有了四層樓的據點,從咖啡館、故事館、共好會議空間到音樂展演空間,每一個角落都承載著重生的故事,這棟樓有許多回收利用的家具,正如他們從不放棄任何一位被貼上標籤的孩子,因為每個人都值得被留下。

接下來,逆風也將著重於「逆風學院」計畫,提供教育與技能訓練,從陪伴、就業到教育,建構出支持孩子的完整安全網。而成瑋盛對自己的期許是:「如果有一天逆風不再需要我做那麼多了,我想成為一個自由的流浪教師,到更多地方協助第一線陪伴者。」

從高關懷少年,到曾任行政院青年諮詢委員、五度登上 TED 舞台,更在 2021 年獲選親子天下「教育創新 100」,成瑋盛在致詞感言中說:「謝謝臺下所有評審,願意相信一個只有國中學歷的孩子。」那些曾經被貼上的標籤,如今都成了他翻轉世界的力量。陪伴,不是奇蹟,而是對人的信任與守護。

我們邀請您與逆風同行,一天 10 元,一年 365 天成為讓逆境青少年能好好成長的重要力量。每栽培一個逆風少年,便能看見社會阻力成為社會助力的無限可能。

◆捐款連結:https://lihi1.me/hc5a2