他是資深的音樂人,玩音樂超過 50 年時間。或許很多人不認識他的名字,但對這半世紀以來的華語歌壇而言,他寫下的不只是歷史、更是榮耀。他是第一代的民歌手,也是飛碟唱片的創辦人之一,他是——吳楚楚。

今(2025)年正逢民歌 50 週年,吳楚楚義無反顧地投入由中華音樂人交流協會和臺北大巨蛋共同主辦的「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會的籌備工作,希望在這個極具意義的年分,能用悠揚的歌聲,回顧自己曾經走過的民歌路,同時也讓民歌手有個回家團聚的舞臺。

早年以民歌手身分受到矚目,隨後轉戰華語流行樂的吳楚楚,和潘越雲、李麗芬合作出版《三人展》專輯(1981 年),成為滾石唱片的開山作;1982 年,他另起爐灶,和彭國華、陳大力等人創辦飛碟唱片,發行過包括蘇芮、小虎隊、王傑、黃鶯鶯、張雨生、姜育恆,以及港星劉德華、郭富城、林子祥、葉蒨文、林憶蓮、阿 B(鍾鎮濤)等歌手、明星的專輯,並為臺灣打開「青春偶像」的市場能見度,用一張張的暢銷專輯寫下飛碟唱片在華語樂壇的傲人成就,臺灣早期銷售破百萬的專輯、蔡琴的《最後一夜》,即是出自他手。

臺灣的唱片圈、娛樂界都尊稱吳楚楚為「吳董、楚楚哥」。論年歲,他直言今年 78 歲又四個月,這年紀稱「公」不為過;論資歷,他曾是中華音樂人交流協會第三、四屆理事長、滾石唱片總經理、飛碟唱片董事長,從民歌續接華語流行樂,功不可沒。他合作過無數唱片圈內極其重要的詞曲作者、帶過無數的企宣人員,對這行業的貢獻,足以讓業內人致敬與推崇。

吳楚楚說他這輩子做的事情都和音樂有關,歷歷往事,仍有著鮮明的記憶。在進入滾石唱片之前,他和搭檔張明智在各地 PUB、民歌餐廳駐唱,也因此機緣讓他得以跨入音樂圈。在滾石唱片時期,他以歌手和製作人的雙重身分,發行了《三人展》專輯,之後包括張艾嘉的《童年》、潘越雲的《天天天藍》,都是代表經典作。即使專輯大受歡迎,吳楚楚還是沒有忘懷想當樂手的癮,離開滾石唱片後,他和蔡琴、齊豫、蘇來等民歌手前往美國巡迴演出,找回對音樂的單純初心。

然而,老天爺不想要吳楚楚只是個單純的音樂人,賦予他更大、更重的責任。因緣際會下,昔日滾石唱片的老搭檔彭國華(人稱太保、張小燕的夫婿)也離開老東家,當時陶大偉的專輯《嘎嘎嗚啦啦》需要一家唱片公司發行,於是,吳楚楚與彭國華等人合作成立了飛碟唱片,《嘎嘎嗚啦啦》專輯也成了飛碟唱片的創業作。

從〈生龍活虎打衝鋒〉到〈酒矸倘賣無〉 電影與歌曲共譜經典

《嘎嘎嗚啦啦》推出後,專輯中的〈生龍活虎打衝鋒〉和〈傻瓜訴情〉等歌曲,搭上朱延平的電影《迷你特攻隊》與《四傻害羞》,受到矚目,銷售長紅;有了這樣的前例,導演虞戡平的《搭錯車》(1983 年)也以相同的模式發行,豈料,在《蘇芮專輯》(搭錯車電影原聲帶)發行前夕,收錄於專輯中的〈酒矸倘賣無〉詞曲作者侯德健不顧當時政府的禁令,前往中國尋找音樂靈感,導致〈酒矸倘賣無〉被臨陣抽換,原聲帶中只收錄了演奏版本。

「主打歌被抽掉,歌曲數量不夠當成一張專輯,那時也沒有單曲或幾首歌的 EP 概念,怎麼辦?只好硬著頭皮發行。」沒想到,《搭錯車》上映後大受歡迎,劉瑞祺在片中演唱〈酒矸倘賣無〉的畫面讓人印象深刻。但影迷翻遍正版專輯,根本找不到這首蘇芮演唱的歌曲,坊間開始出現私錄電影演唱片段的音檔,並收錄在專輯中發行,也就是所謂的「B 版(盜版唱片)」,吳楚楚笑說:「蘇芮唱的正版沒有發行,電影卻幫了 B 版唱片一個大忙,聽說非常賣!」

實質的詞曲版稅鼓勵 帶動產業蓬勃發展

吳楚楚推動了臺灣流行樂在華語市場的龍頭地位,他所秉持的信念很簡單,「自己先要覺得好聽,寧願沒有歌、也不要出爛歌!」飛碟唱片在當時被稱為「偶像製造工廠」,靠的是團隊嚴格的選歌標準。「我將歌曲的詞曲著作權留給創作者,一首歌紅了,可以抽到很多版稅。不同於以往被唱片公司買斷的模式,用實質的權利金來鼓勵創作者寫出更多好歌,自然能吸引更多優秀的詞曲人才投入產業。」這樣的概念也催生了日後財團法人中華民國錄音著作權人協會(現社團法人台灣錄音著作權人協會)等單位的成立。

知人善用的吳楚楚,懂得放權讓各類專才適得其所:企劃發揮天馬行空的想像力,當時蘇芮在中正紀念堂拍〈一樣的月光〉MV,場面大、氣勢足,很有震撼力,對當時的製作環境來說,有了新的啟示,更創造臺灣流行歌曲的蓬勃。而作詞、作曲人寫出好歌、行銷人將專輯推廣出去,給予歌手更寬廣的表演舞臺,並創造出臺前幕後人員共存共榮的生機。

把對民歌的愛 化成實質的行動

從民歌、滾石唱片、飛碟唱片、再回到民歌,吳楚楚深有感觸。「民歌已經 50 年,仍是歷久彌新,我想讓所有喜歡民歌的人,能夠再唱一次、再聽一次民歌帶來的感動。」他覺得臺灣的流行樂能夠引領潮流,民歌給了極為重要的養分,出於對民歌與音樂人的疼惜和鼓勵,他一肩攬下民歌大團圓的製作和籌備工作,即便是最直接和現實的「錢事」,他也先行負責。

「做這場演唱會沒有經濟的企圖,我個人承擔所有的財務,若有盈餘,就給協會做統籌!」這是吳楚楚對民歌的義氣與責任,也是對中華音樂人交流協會的疼惜。

他表示,年輕時和搭檔張明智一起演唱跑場,一個月可以賺到超過一萬元的收入(當時上班族的月薪約三千元),「這讓我有可以買房的底氣!」經營唱片公司後,積極推動歌手的能見度,為臺灣的流行樂注入不可抹滅的傲人戰績。如今,他要為民歌留下點東西和紀錄,「希望來的樂迷和歌手都能留下『那場演唱會,我曾經參與過』的記憶。唱多少首歌、有多少人來唱,並非絕對重要,重要的是能感動人。」

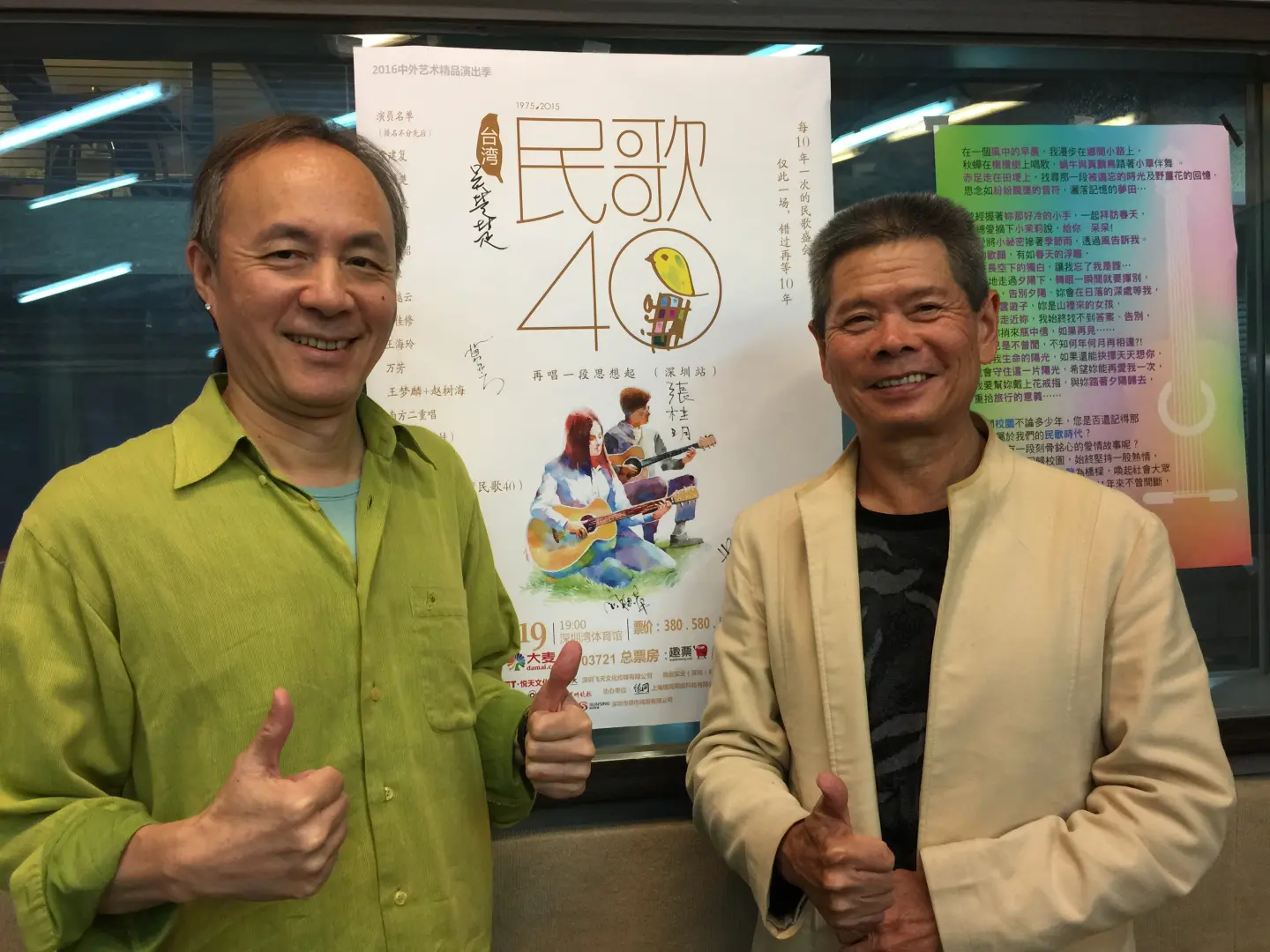

這樣的信念,驅使吳楚楚在最短的時間內完成新團隊的組成,60 組歌手、近 110 首歌曲,演出時間長達七個小時,他想再度將民歌手、類民歌手(翻唱過民歌作品的歌手)齊聚一堂,來個大團結、大合唱。他說:「歷來民歌大團圓的演出地點,都選在臺北當年最 IN 的場地。民歌 30 在國父紀念館,當時還在場外架設大螢幕,讓無法入場的樂迷一起高歌;民歌 40 在小巨蛋、民歌 45 在臺北流行音樂中心、民歌 50 在大巨蛋。」吳楚楚語帶驕傲地說:「民歌唱的雖然是歷史,卻也在最流行的場館內創造一次次的新高點。」

50 年後 再次重返年輕時熟悉的民歌舞臺

身為民歌推廣的重要人物,吳楚楚近日除了要處理各種相關事務,還得抽空和老搭檔張明智一起上節目做宣傳,而在推選歌曲的名單中,他列舉出心中相當重要的五首民歌:〈美麗島〉、〈好了歌〉、〈再別康橋〉、〈木棉道〉、〈秋蟬〉,每一首作品對他來說都具有特別的啟發,〈好了歌〉更是他在 1979 年參加歌唱比賽時的奪冠歌曲,尤具意義。而這五首歌也都將在演唱會中由不同的歌手詮釋。

儘管演唱會的前置作業千頭萬緒,吳楚楚每個月依舊會跟張明智到 PUB 演出兩次,既是抒壓、懷舊、也是自我磨練,「體能上,我幾乎每天都要游泳一千公尺,也會跑步、飲食不忌口。心情上,我非常有幸能陪著臺灣成長,超過 50 年歲月,一路玩下來,最好的時間被我碰到了,我是何其有幸啊!」看著 11 月 22 日演出的倒數計時,吳楚楚認份也執著地做著,只因他的音樂生涯起點就從民歌開始,50 年如一日。