說話柔和的粘碧華,只要談起刺繡,語氣中總是充滿著熱情。她是 2023 年首位榮獲國家工藝成就獎的女性,這項榮耀不僅肯定了她數十年來在傳統刺繡上的深耕與創新,也讓她成為臺灣工藝界的代表人物之一。粘碧華的作品受到母親的啟發,而後發展出她作為一名藝術家的獨到眼光,以針黹(縫紉、刺繡)為筆,敘說出自我對世界時事的認知。

起源於對孩子的愛 最終以針線傳達自我觀點

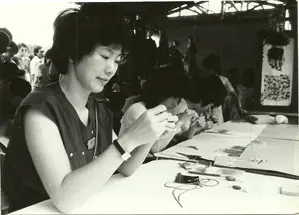

在工作室內,粘碧華飛快地在畫布上穿針引線,動作俐落又不失優雅。針尖宛如舞者,在絲線與織物間來回穿梭,每一次的刺入拉出都很精準、果決。而在刺繡的過程中,粘碧華專注於眼前的布料與指尖的針線,整個空間彷彿都靜止下來,只剩她與刺繡之間的親密對話。

此時的粘碧華正忙於創作兩幅新作,一幅名為《櫻樹林的誘惑》,另一幅則是《龍與鷹》。這兩件作品打破了一般人對於刺繡作品僅止於衣物或日用品的傳統印象。她巧妙地融合針線與彩繪技法,將內心深處的想法化為具象圖像,展現出截然不同的創作視野與個人風格。《櫻樹林的誘惑》是她閱讀日本作家坂口安吾《盛開的櫻花林下》小說後,對於政爭與軍國主義的批判感悟;《龍與鷹》則呈現了她對於近日中美貿易戰針對地域之爭與政治角力的看法。

然而,刺繡之於年輕時的粘碧華,並非藝術的表現形式,而是來自母親對兒女的細膩關愛。許多人以為她能有今日的成就,是因自小便精通刺繡技藝,她卻笑著說道:「我們小學時的工藝課確實有刺繡課程,但很多時候都是家人幫忙做的,真正深入接觸刺繡,是在我結婚、生完孩子之後。不過,我母親在我刺繡的旅程中,始終潛移默化地影響著我。」

1949 年出生於彰化鹿港的粘碧華,父親從商,母親則是日治時期臺北帝國大學護理系畢業的護士。除了醫護專業外,熱愛各類手工藝的母親,經常親手為女兒縫製漂亮衣裳。母親的付出與關愛,深深烙印在粘碧華的心中,也讓她對繪畫、剪紙等藝術創作產生濃厚的興趣。雖然求學時選擇主修英文,畢業後進入外商公司從事國際貿易工作,但在 28 歲那年,步入婚姻的粘碧華,經歷生子、成為全職母親等階段,內心逐漸浮現出一個溫柔的想法:「我能像自己的母親一樣,為我的孩子做些什麼嗎?」

這份源自母親的傳承與對孩子的愛,像是一股潛藏的力量,引領她踏上一條與過往截然不同的道路,也為她日後的刺繡藝術,開啟了一扇嶄新的大門。

自我探索與嘗試 持續學習的深化過程

刺繡手藝宛若初生的綠芽,在粘碧華操持家務的日常中逐漸茁壯、成長,卻也受到不同機緣的影響,而有了更為綺麗的樣貌。不同於當年流行的機器刺繡,從手繡入手的粘碧華,一開始只會最基本的針法,之後向擅長亂針繡的國寶級大師陳嗣雪拜師,雖然學習的時間不長,她卻表示,陳嗣雪開啟了她對刺繡手法多變的寬闊視野認知。

對傳統技藝而言,時代的變遷或許是一場危機,但對粘碧華來說,卻是轉變的契機。長年以來,她喜歡在古董店蒐集各式刺繡作品,而早年從事外貿工作的經驗,也讓她經常接觸到國外的服裝設計與布料工藝。這些經歷,在她投入家庭、專心照顧孩子的那十幾年間,逐漸發酵成一股創作動力。透過自學、向老師學習,以及對刺繡長期的觀察與累積,她意識到:「傳統刺繡在題材和造型上,往往難以與當代潮流接軌。」為此,她提出兩條應對之道:「一是嘗試發展出不同於以往的造型風格;二是將刺繡作品縮小至極致的範圍內,卻仍保留傳統技法與色彩搭配之美。」

為此,粘碧華開始自我摸索,一邊看書自學,一邊嘗試將刺繡應用於新的載體上,開創了「刺繡首飾」的形式,試圖將刺繡技藝與金工設計結合。她將自己的作品投稿至《大華晚報》,累積到足夠的經驗後,陸續出版了《刺繡首飾》、《刺繡針法百種》等專業書籍。

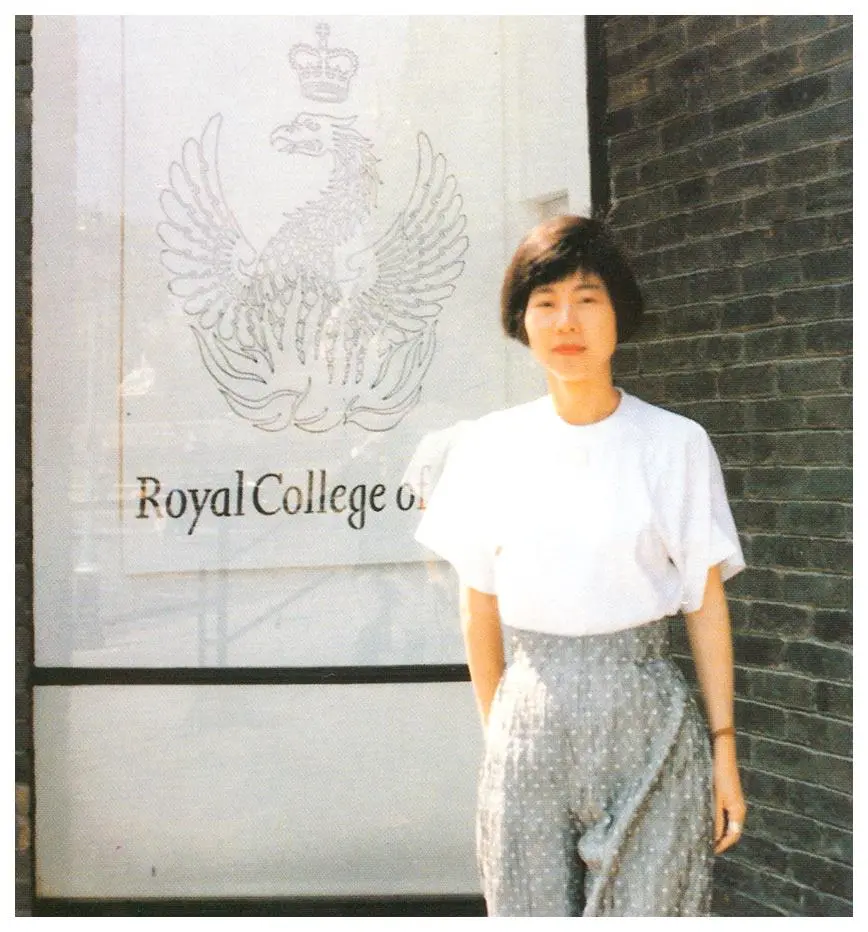

不過她也明白自己在金工方面的專業知識仍有不足,決定報考英國皇家藝術學院(Royal College of Art)金工首飾設計系,日後也在諾丁漢特倫特大學(Nottingham Trent University)進修,期望能更全面地掌握金工與設計領域的技藝。

起初,粘碧華並未順利錄取皇家藝術學院。她笑著說:「我當時心想,怎麼都過了報到時間了還沒收到通知?於是自己打電話去問,對方竟然說我沒被錄取。」但粘碧華並未就此放棄,憑藉外語系的學歷,以及在外商工作的語言能力與自信,她親自聯絡學院系主任,毛遂自薦:「你要的是設計人才,對吧?如果你不錄取我,那將失去與臺灣的連結。而臺灣,也將因此與首飾設計這個領域擦肩而過。」這番話意外說服了對方,也為她開啟了一條不同於傳統繡藝師的嶄新道路與國際視野。

透過作品回應時代 讓刺繡不再只是刺繡

在英國求學的日子,粘碧華除了學到西方各類不同的刺繡技法,也與藝術史系的教授們,一起拜訪許多的博物館,從中了解到歷史、政治等面向對藝術史發展的重要影響。並在英國的古董店中,蒐集到珍貴的古書,以及各類與刺繡織品相關的老物件。

「東方與西方的刺繡織品,除了針法上的差異,更根本的不同在於背後的文化意涵。東方的服飾會隨著朝代更迭而變化,西方的服裝,則會受到各國的政治、貿易、經濟甚至戰爭的影響。」粘碧華觀察到,西方刺繡技法會相互交流與融合,使得這門工藝在不同文化中開出了各自獨特的風貌——這是她過去在臺灣所難以體會的。受到西方學術的訓練,讓粘碧華能用更為宏觀的角度看待文化與時代之間的關係,並且意識到「時代性」在創作中的重要性。

她說:「所謂的時代性,不只是把當代的產品或符號加入作品,更重要的是要帶入對這個時代的理解與反思。」她強調:「能繡出精緻的作品,不見得就是藝術家。我認為,真正的藝術家,是能透過作品去回應他所身處的時代、社會與環境的各種問題。」

「所謂的工藝,不單只看技法,還有時代的意義在裡面。」也因此,粘碧華不拘泥於傳統工藝的框架,不只追求「繡得好」,更追求「繡出來的是什麼」。無論是自我的身分、文化認同,政治上的地域情況,還是傳統工藝與現代生活的對話,她都試圖透過刺繡這個媒材進行更深層的表達。她的作品不僅是技術的展演,更是一種思想的編織。

持續不墜的實驗性嘗試 母親就是我的女英雄

粘碧華的實驗性嘗試,也展現在她開創了所謂的「刺繡小餅乾」創作與教學方式。不同於一般的刺繡呈現,她將刺繡看作是線的運動,「我可不可以用現代的黏著劑?或在小塊的布料上頭刺繡,然後拼湊成一幅作品?我可不可以長針短針後,在上頭用繞的方式處理?」這些趣味的思考方式,都在打破創作的局限性。

有感於刺繡人口的逐漸減少,粘碧華不辭辛勞到各地教導婦女或小朋友們刺繡技法。透過刺繡小餅乾,將各類針法整理排序並歸納,每一次的課程都能輕鬆學到一項針法,全程僅需約三至五個鐘頭,讓每個前來學習的民眾,能夠從中建立起自信,並延續對於刺繡的熱情。這些獨特且具開創性的做法,或許正是她榮獲國家工藝成就獎的關鍵。當問起她的獲獎感想時,粘碧華謙虛地說:「我就是盡力做我自己想做的事情,並盡可能做到最好,這個獎項提醒了我,要更努力去推廣這項逐漸沒落的技藝。」

粘碧華將刺繡藝術視為一種生活與思想的實踐,這個想法源於母親對她的影響。談及女性創作者的處境,粘碧華提到藝術家 Judy Chicago 的觀點──女性在歷史上之所以較少被記住,並非是能力不足,而是缺乏足以仿效與啟發的「角色典範(Role Model)」。為了回應這樣的困境,Judy Chicago 創作了裝置藝術作品《晚宴》(The Dinner Party),邀請 39 位來自神話與歷史的女性作為等邊三角形餐桌的嘉賓,每邊 13 席,象徵性地對應達文西《最後的晚餐》中 13 位男性的形象。每位女性代表都有一套餐盤與刺繡餐巾,其盤面以女性外陰為設計靈感,並隨著歷史進程從平面逐步轉為立體,象徵女性在歷史長河中的突破與躍升,強調其創造力的價值與可見性。

粘碧華表示,自己生命中最重要的 Role Model,就是她的母親──一位身體力行、終身學習的女性。「我的媽媽就是我心中的女英雄。」她如此說道。這份敬意,不只是女兒對母親的感念,更是情感與精神的傳承。雖然粘碧華強調自己從不以「女性」作為創作或得獎的身分標籤,但在她心中,女性的智慧與力量,早已內化在她持續創作、實驗與教學的根基裡。

性別,或許不必成為她被看見的標籤,卻深刻地形塑了她看待世界與創造世界的方式。正是這樣不斷超越邊界的態度,讓粘碧華持續以刺繡為媒介,將工藝轉化為時代的語言,她用一針一線,將個人的成長歷程、文化背景與當代思潮織入作品中,讓這門古老的技藝在當代重新發光。她所堅持的,不只是創作,更是將美感、文化與觀點,綿延下去的生命實踐。