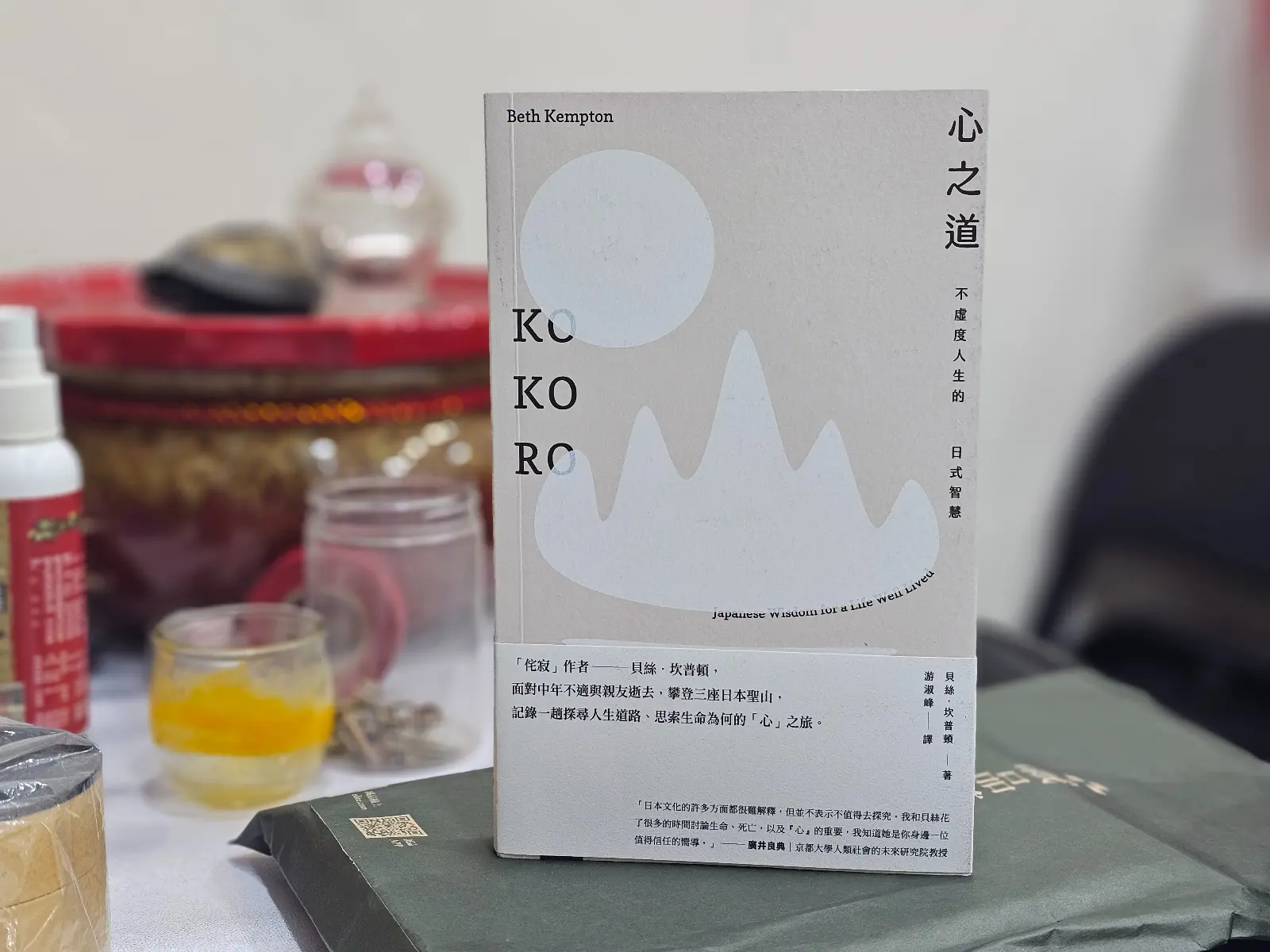

在當代生活節奏日益加快、資訊紛亂不堪的此刻,英國作家貝絲.坎普頓(Beth Kempton)以一部沉靜、柔軟且深具文化厚度的作品《心之道》(KOKORO),為我們開啟了一條走向內在寧靜與生活智慧的心靈之道。「kokoro」(心/こころ)是日語中極富哲學與情感意涵的詞彙,蘊含著心靈、感受、靈魂、情緒與直覺的整體共鳴。此書不僅是一場旅程的記述,更是一種關於如何「好好活著」的深刻思辨。Beth Kempto

kokoro不是一種感覺,而是一種存在狀態

《心之道》誕生於作者個人的轉折時期:母親病逝、家庭結構重整、對人生意義的追問──這些生命節點促使她重新踏上日本,拜訪她多年來魂牽夢縈的三座聖山:羽黑山、月山與湯殿山。這趟旅程既是對過去的告別,也是對未來的召喚;而她以文字將這份「心的朝聖」化作閱讀者的靈魂地圖。

本書最迷人之處,在於它並不急於傳授「生活祕訣」,也不濫情於個人感傷。相反地,坎普頓運用她深厚的日語文化素養與敏銳的感知力,從古詩、禪語、茶道、美學乃至日常風物中汲取靈感,讓「kokoro」這個難以翻譯的概念,透過故事與經歷自然而然地流入讀者的心中。

坎普頓在書中展現了一貫的溫柔筆觸與哲學思維,既有詩意的意象,也不失日常的真實。她描述在登山過程中與自然對話的片段、在古老旅館中細品清晨茶湯的情境,或在寺廟裡與僧人交談的體悟──這些看似簡單的經歷,在她筆下卻如慢火熬煮的高湯,散發出溫潤人心的力量。這不是一本給焦慮者快速解藥的書,而是給尋找方向的人一盞燈火。

當你不知道往哪裡走,就往心裡走

坎普頓未將日本文化簡化為一種「療癒商品」,她對日本的敬重與深入理解,讓整部作品避免了文化挪用的膚淺風險。她談及「物哀」、「間」(ま)與「侘寂」等傳統美學概念時,結合自身經歷詮釋其當代意義,使讀者能真正感受到這些古老智慧在現代生活中的適用性與價值。

以非線性方式書寫的《心之道》,猶如一場冥想,每一章節都是一段旅程的片段,也是一次心的轉彎。這種敘事方式對習慣強邏輯閱讀的讀者而言,或許略顯鬆散,但對願意慢下來、細細品味的人來說,它提供的是一種極為珍貴的閱讀經驗——像是在深夜喝下一杯溫熱的茶,平靜而餘韻無窮。

書中並不企圖教你如何「成為更好的人」,而是提醒你——你早已具足,只需回到當下、回到「心」的所在。這份心,不是邏輯分析之腦,也不是情緒波動之魂,而是那個在生命流轉中持續感知、持續愛與被愛的核心。

《心之道》是一部適合現代人靜下心來閱讀的書,它既是一次東西方文化的橋接,也是一本獻給所有「想好好活著」的人的溫柔指南。如果你正處於人生的轉彎處、若你正在尋找「意義」這兩個字的真正模樣,請給自己一段時間,與這本書同行,也許會找到久違的答案。

◆延伸閱讀:走過人生崎嶇之路《銀髮川柳》:老人家日常是一道道又暖又地獄的風景

主圖來源/pexels@Tobi